令和5年度1学期

令和5年度 1学期

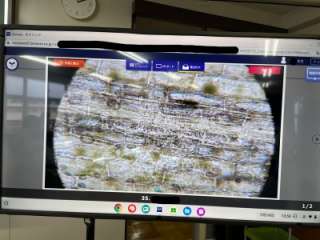

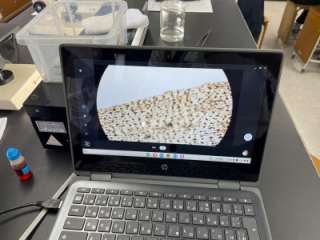

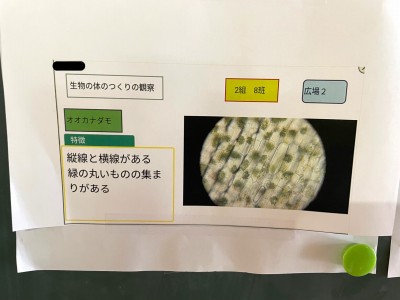

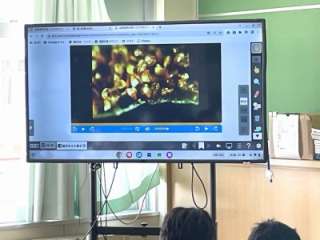

7月19日(水)クロームブックと顕微鏡を結ぶカメラ

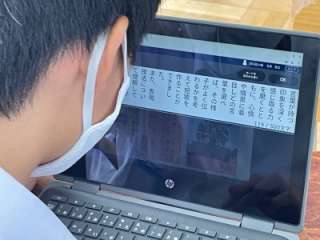

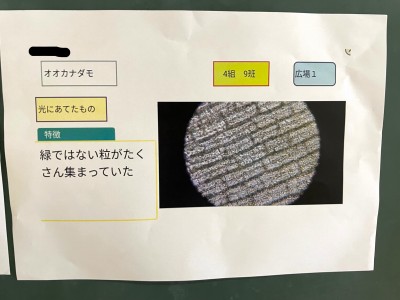

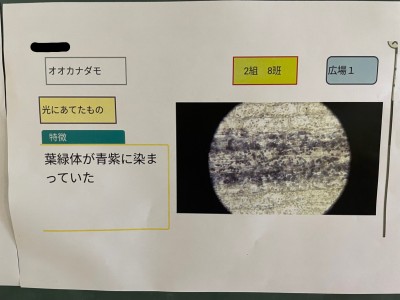

2年理科。顕微鏡の画像をクロームブックで見たいとだれもが思います。それができる機器が、森本中では導入されています。クロムブックの外付けカメラという位置づけになると思います。接眼レンズに付けると、詳細な画像がクロームブックに写ります。これをスクリーンショットすれば、レポートづくりにも活用できるわけです。葉緑体がヨウ素溶液で染まっているのがよく見えます。

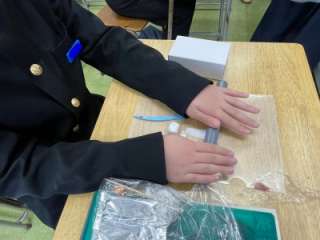

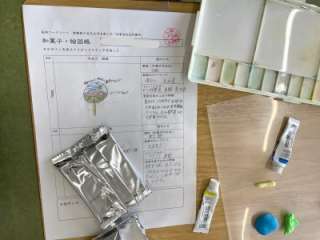

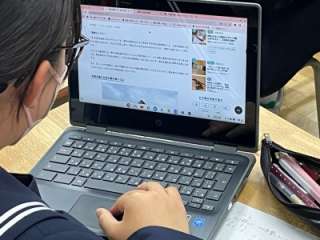

7月19日(水) 中学校学校献立コンクールの応募作品をつくる

1年家庭。これまでの学習を生かして、とっておきの献立作り。インターネットの例も参考にしながら、オリジナルを作成します。

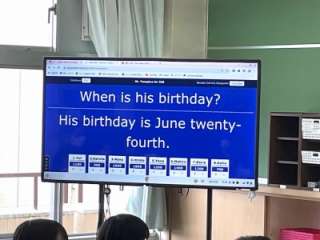

7月19日(水) kafoot! で英語クイズ

1年英語。次々と出題されるクイズ。速さと正確さが大事です。

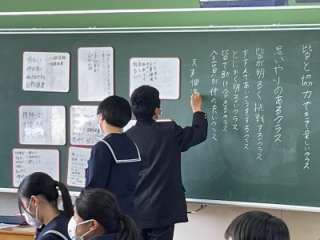

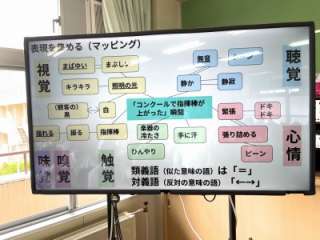

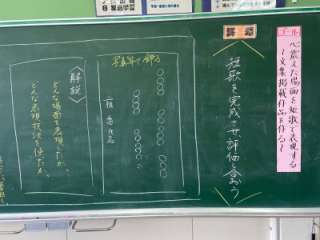

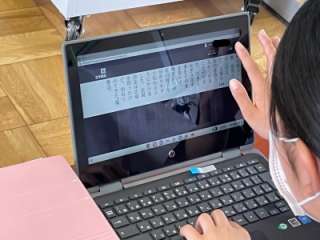

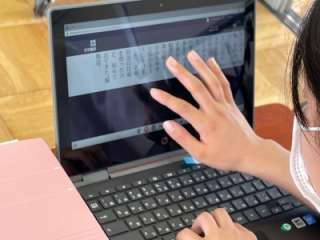

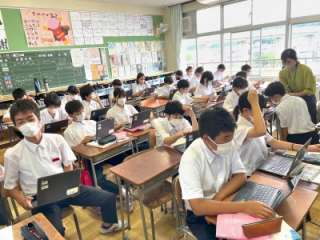

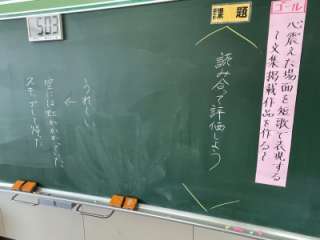

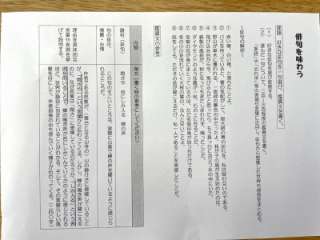

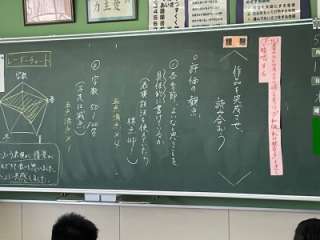

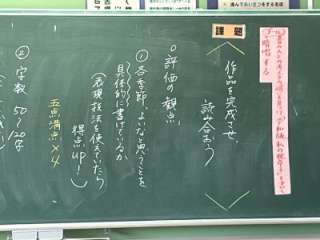

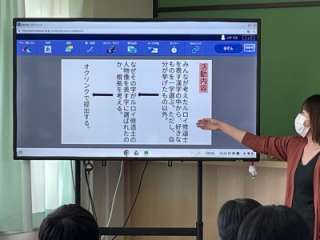

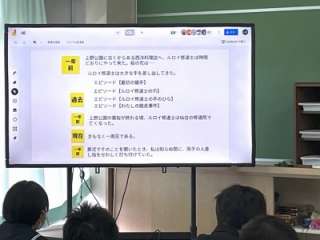

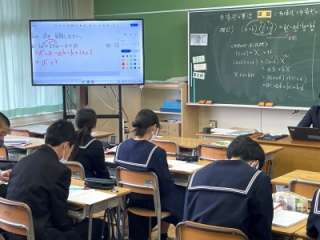

7月19日(水) 短歌を完成させ、評価し合う

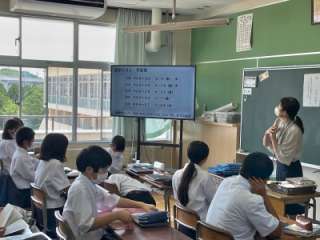

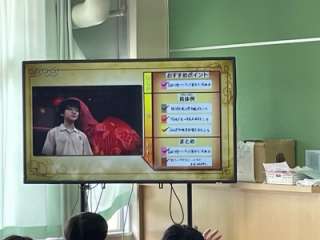

1年国語。短歌の技法が大型モニターに表示されています。自分の短歌は、どんな場面を表現し、どんな技法を使ったのでしょうか。

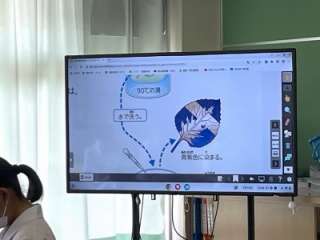

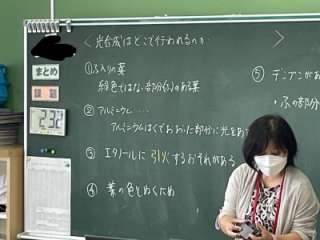

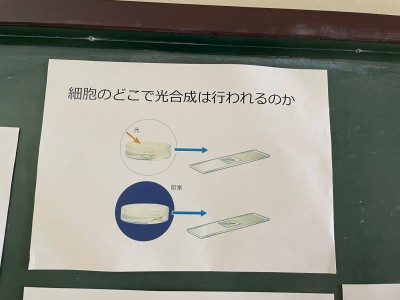

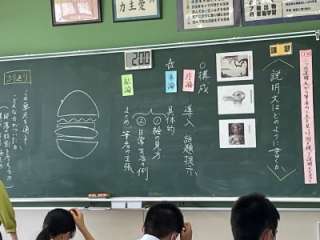

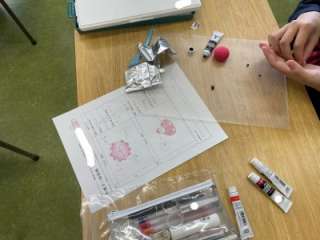

7月19日(水) 光合成はどこで行われるのか?

2年理科。1枚の斑入りの葉(斑入り部分には葉緑体は存在しない)を試料にして、銀紙で覆って部分的に光合成をできなくします。ここで、葉緑体の有無と光が当たるかどうかで、4つの条件が生じます。ヨウ素溶液の反応は・・・・・・。ここは、条件制御の考え方と、それで生じる結果に関する考察力が必要な学習です。

7月19日(水) 集団として生きていく 必要なことは?

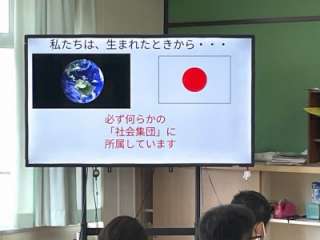

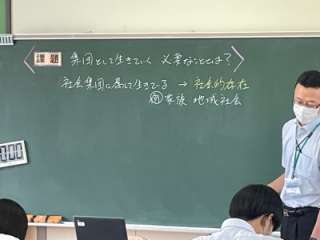

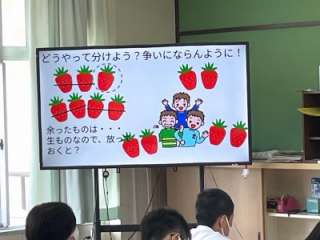

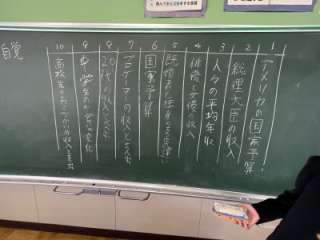

3年社会。大型モニターを見て、ドキッとしました。私たちは生まれたときから・・・・・地球 国 必ず何かしらの「社会集団」に属しています。確かにそうです。学校もそうですね。このときに、対立がうまれます。尊重が必要です。次のモニター画面。7個の一五を3人に分けよう。争いにならないように。2個ずつ配ったら、1個余ります。これどうしましょう?。

7月18日(火) 光合成の証拠を顕微鏡データに残す

2年理科。光合成は葉の葉緑体の中で行っています。それを確かめるために、ヨウ素溶液を使います。ヨウ素デンプン反応で青紫色に染まります。これを顕微鏡レベルで観察し、スライドにまとめます。青紫色の部分が粒状に存在し、葉緑体の分布と一致します。

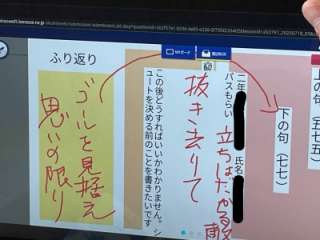

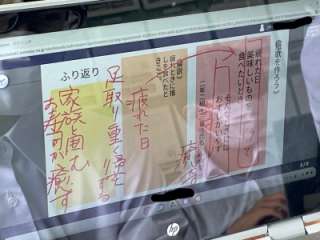

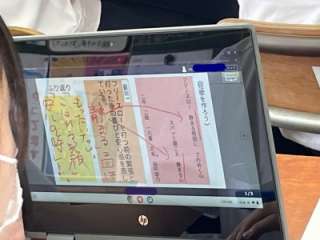

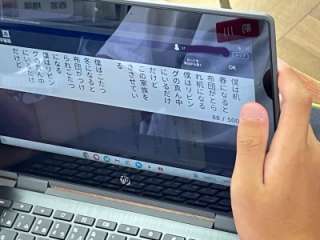

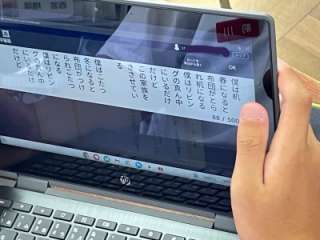

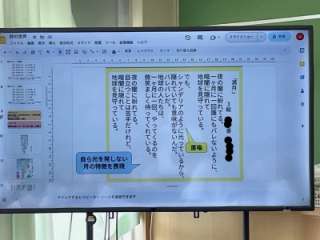

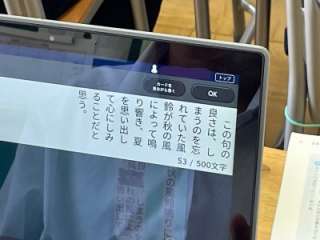

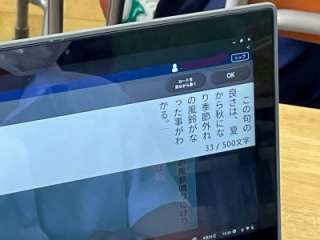

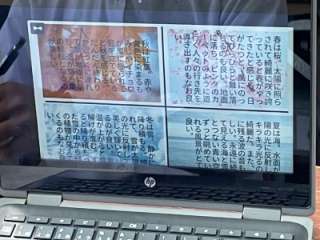

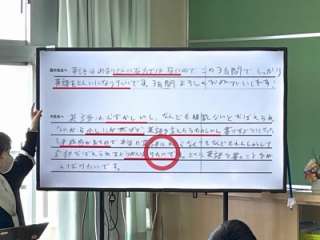

7月18日(火)朱書きの添削を入れて、生徒へ返す GIGAの個別最適化の例

2年国語。生徒が作成した短歌に、添削コメントを加えます。これをもとに、再度、作品を練ります。GIGAでできることの1つに「個別最適化」という言葉があります。今回の試みは、やっていることは昔からある朱書きなのですが、GIGAで他者の朱書きも見ることができる点が新しい。GIGAの個別最適化の一例かと思われます。

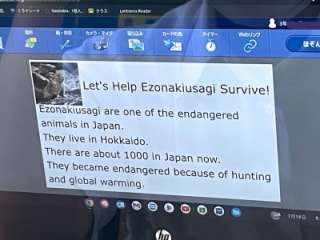

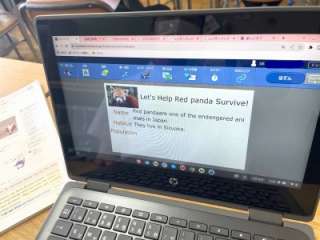

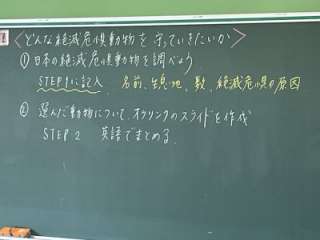

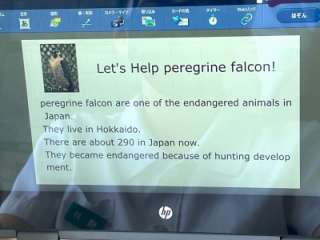

7月18日(火) どんな絶滅危惧動物を守っていきたいか

3年英語。日本の絶滅危惧動物を調べます。原因を探り、自分の意見をまとめます。

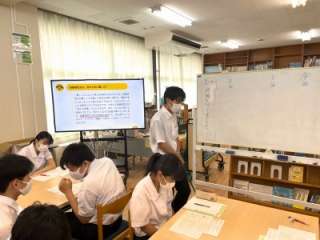

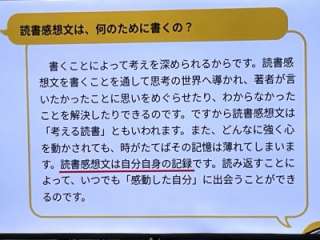

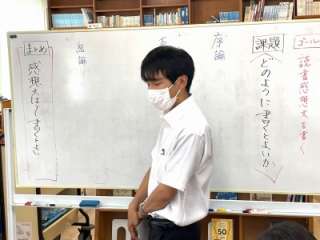

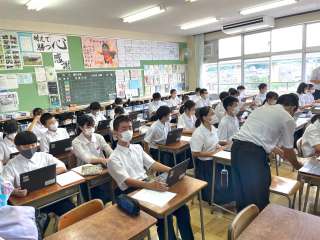

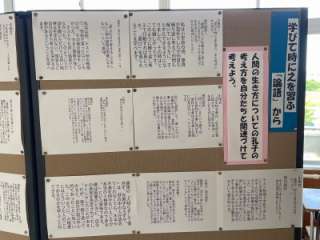

7月13日(木) 図書館で司書さんとコラボした授業

2年国語。夏休みの宿題として定番の読書感想文。これを、どう書くか?。悩ましいところですね。あらすじをだらだらとかくものではありません。自分の感想を組み立てる必要があります。

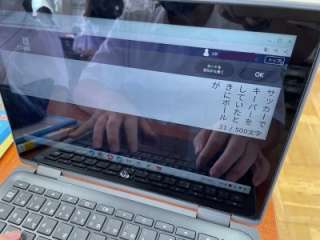

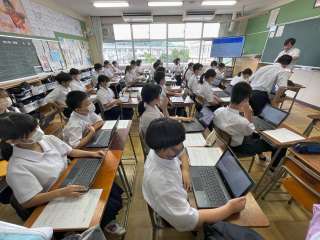

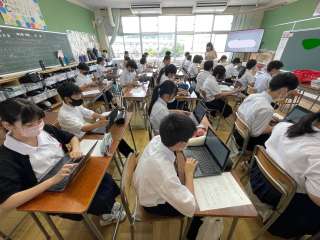

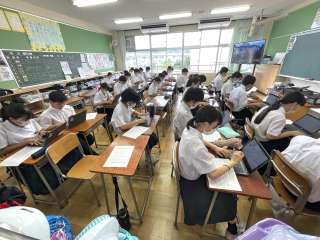

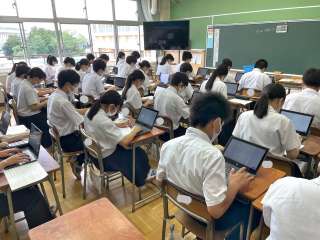

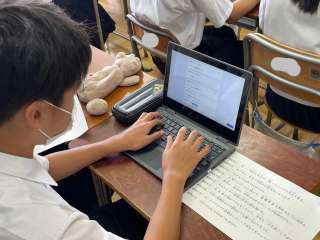

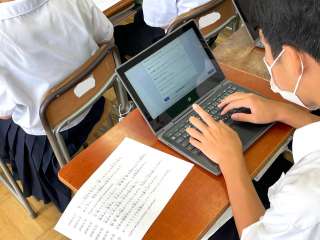

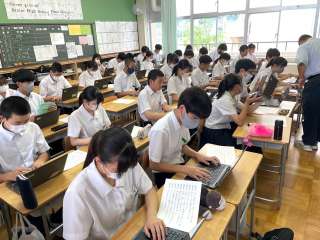

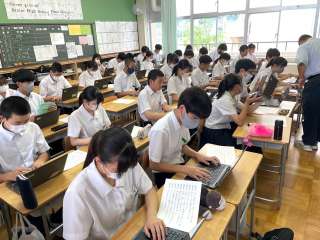

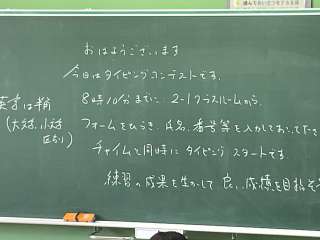

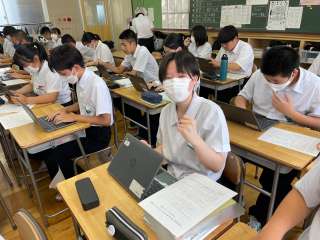

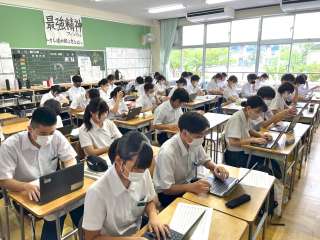

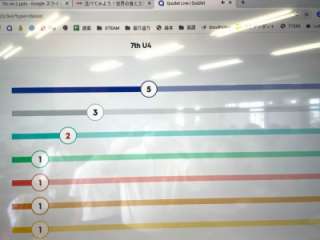

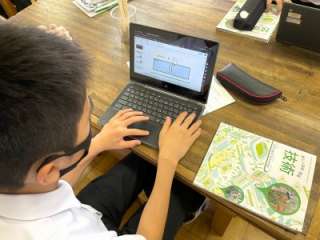

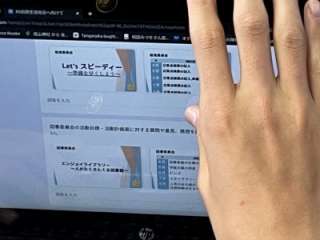

7月11日(火) 令和5年度 第1回タイピングコンテスト

今年も8:10から開始です。どのクラス、どの個人が栄光を飾るでしょうか。1年生のタイピングが遅いと、4月から言われていました。その間、タイピングソフトでかなり頑張ってきました。どういう結果がでるでしょうか?。1年生から順にクラスを廻ってきました。3年生は余裕です。いつものガッツポーズをとってもらいました。

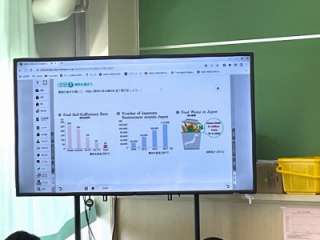

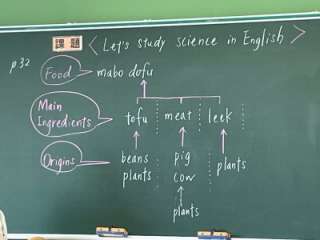

7月4日(火) Let's study science in English!

3年英語。大型モニターから聞こえる長文を聞いています。板書を見ると、麻婆豆腐。これを作っているのは、豆腐、肉、唐辛子。豆腐は大豆を原料に。肉は牛や豚、これは植物を食べている。と分析しています。科学的ですね。食物連鎖です。

6月30日(金) ”あかり”の役割って何だろう?

3年美術。モニターにいろんな 光・あかり が現れます。そう言われると、たくさんあります。

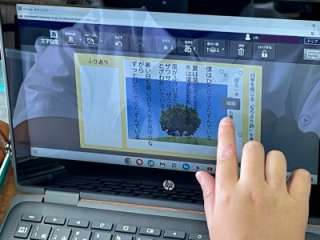

6月27日(火)心震えた場面を短歌で表現する

1年国語。文集掲載作品を作成しています。バックに画像を差し込みます。このあたりのテクニックは、中1ならもう可能ですね。

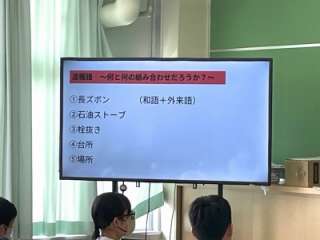

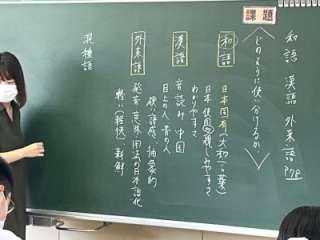

6月27日(火) 日本語は 外国語混じり?

3年国語。大型モニターには、日常でよく使う単語がズラリ。細かく見ると、和語(日本固有のことば)もあれば、外来語、そしてそれらが混じったことば(混種語)があります。石油ストーブはそうですね。

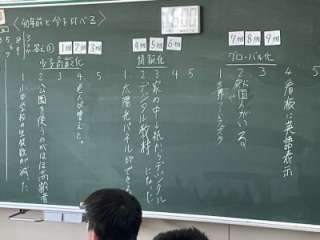

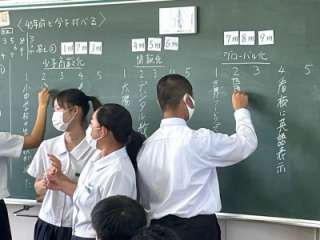

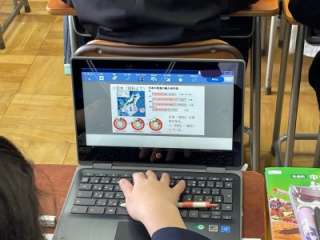

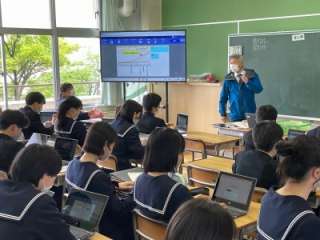

6月26日(月) 40年前と今の社会を比較してみよう

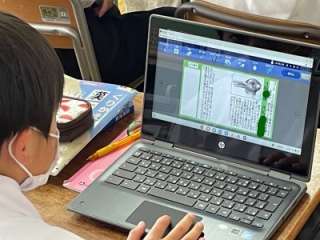

3年社会。教科書の見開き、左右ページには、同じ街の過去と現在の様子が描かれています。比較して、発見した違いをクロームブックにグループ分け(少子高齢化、情報化、グローバル化)して、書き込んでいきます。

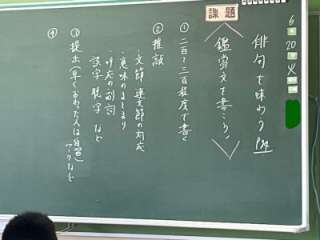

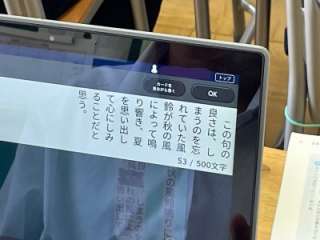

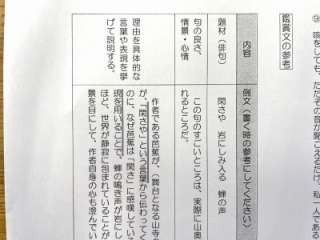

6月20日(火) 鑑賞文をつくる

3年国語。俳句にコメントを200〜300字程度で、書きます。とにかく推敲が手軽であるのが大きなメリットです。

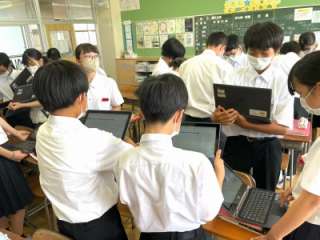

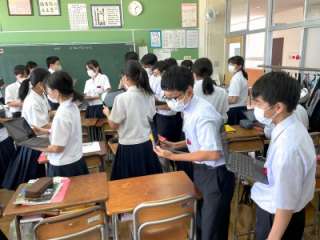

6月20日(火) コンピュターがランダムにグループを組む

1年英語。クイズレットライブ を使って、ランダムに生徒を組み合わせてグループを作ります。そのグループごとに集まって、クイズを解答。これが、なかなか楽しそう。ランダムなので、

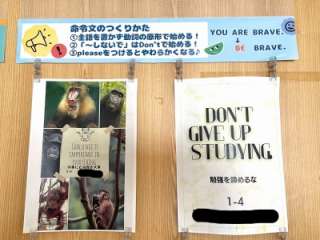

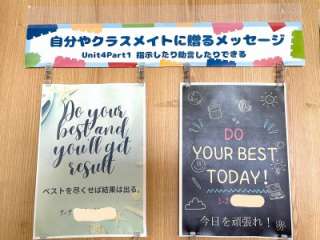

6月20日(火) ポスターが完成

1年英語。きゃんば というソフトで、英語でポスターを作成します。1時間で可能でした。テンプレート多数、部品も。版権自由です。GIGAならでわです。英語のフレーズもかっこいいでうね。ちなみに、私が好きな言葉は、「Don't think! Feel!」 です。これはブルースリーが昔の映画で述べた台詞。カンフーの修行中に弟子に、「考えるな。(気配などを)感じろ。」と伝えた場面でした。

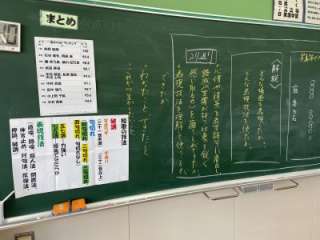

6月20日(火) すきま時間にタイピング練習

1年国語。作業が済んだ者から、隙間時間にはタイピングソフトで早打ち練習。とにかく、スピードを上げないと。予備調査では、2・3年生の半分のスピードしかないことが分かっています。これは、「すし」というソフトで、指示通り打ち込むとOK.遅いと流れて行ってしまいます。さあ、ソフトは終わらせて、これからの授業の見通しを最後に示します。

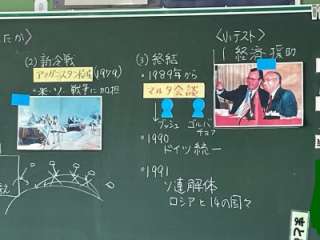

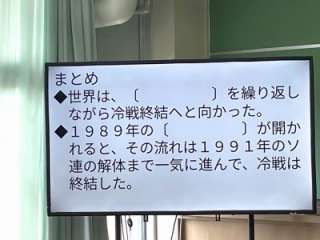

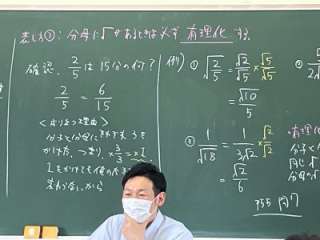

6月15日(木) まとめは手書きで

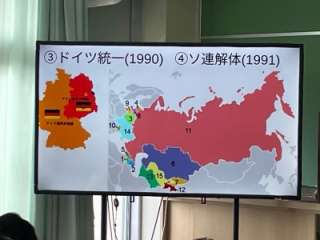

3年社会。ドイツ統一からソ連の解体への流れ。まとめは手書きで。このノートが宝物になる。

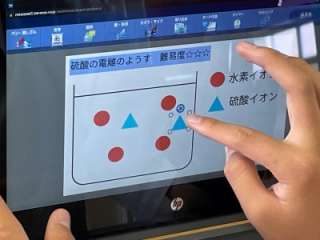

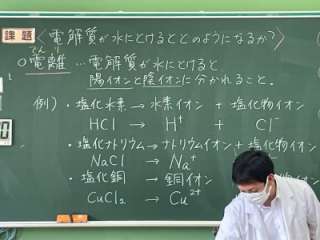

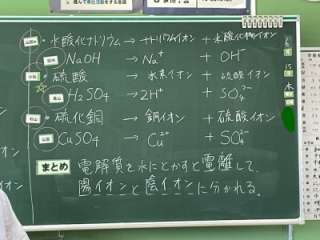

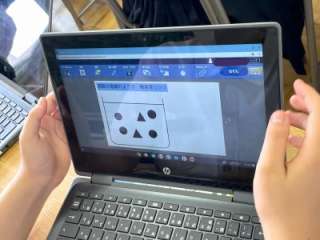

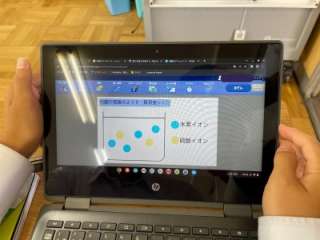

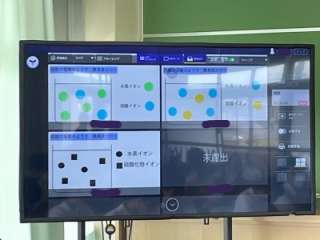

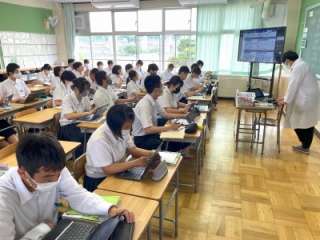

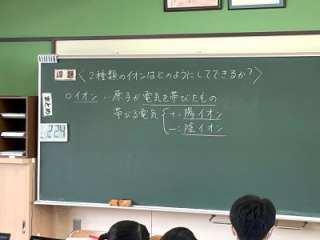

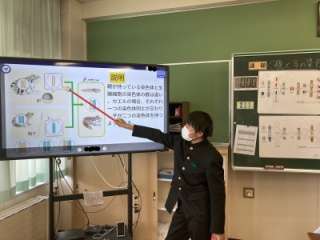

6月15日(木) 電解質が水に溶けるとどのようになるか

3年理科。いろいろな電解質を例に、陽イオンと陰イオンができることを学びます。モデルを動かして、1人1人説明します。

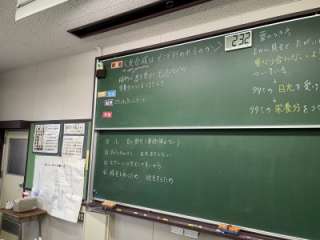

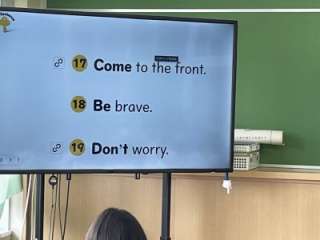

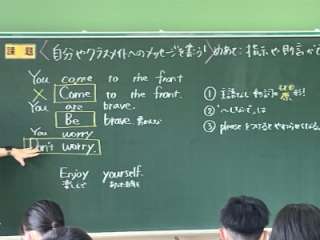

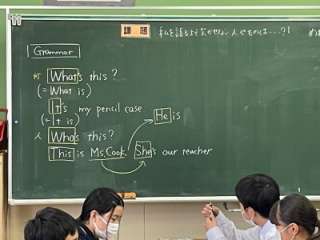

6月15日(木) 指示する場合は

1年英語。私が英語を学んだ時には、命令形という表現を遣いました。「〇〇してください」「〇〇しないでください」とです。「〇〇するな」という強い口調に受け取られる場合もあるということで、please のことも板書に書かれています。シンプルでポイントをついた板書です。

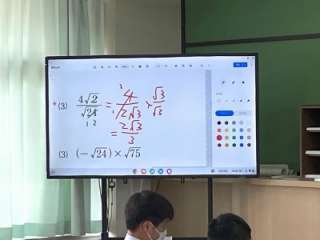

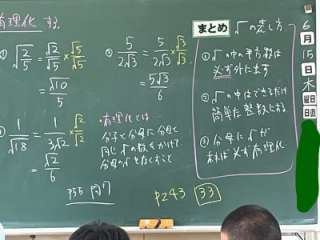

6月15日(木) 途中計算を手書きで

3年数学。6月13日に、√をどうかくかで、スプレッドシートorエクセルの例を掲載しました。今回は手書きです。便利な時代になったものです。

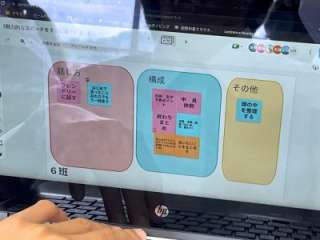

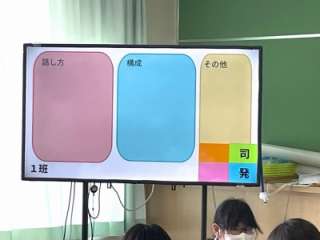

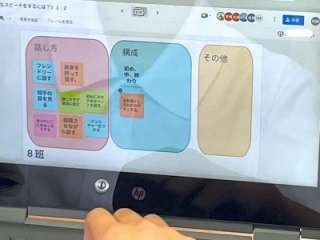

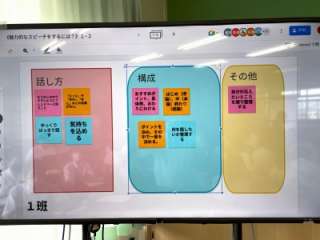

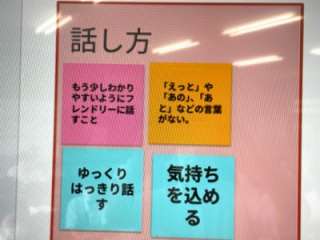

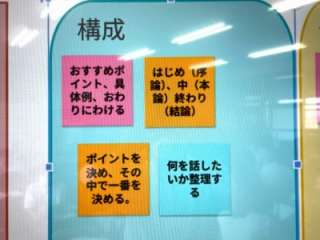

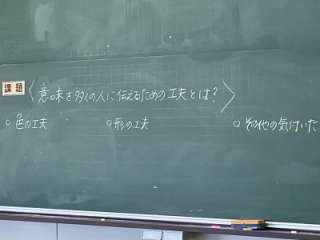

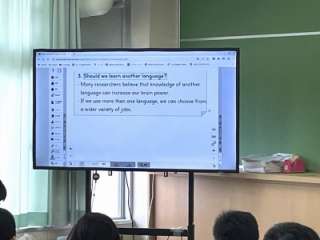

6月14日(水)魅力的なスピーチにするには

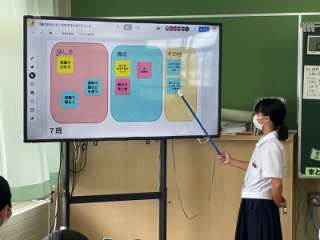

1年国語。ジャムボードで、話し方、構成、その他に分けて、それぞれが思う工夫を班内で共有します。いくつかの班が、その発表をしました。

6月13日(火) 終礼スピーチで心をつかむ

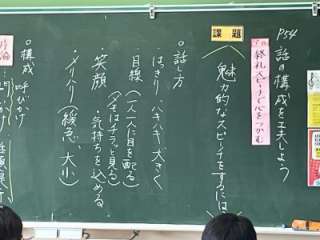

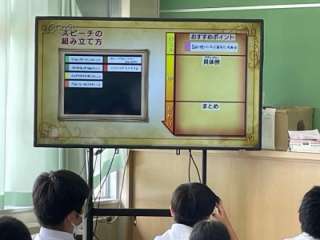

1年国語。ICTを使った表現力を高めようと昨年度から始めたs、終礼時の1分間スピーチ。国語科の課題ともマッチ君具したためか、国語科からも応援が。話の組み立て方法を伝授。動画では、ハリーポッターの登場人物についての1分間スピーチが例示。

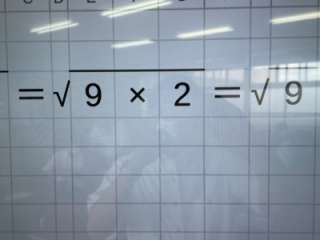

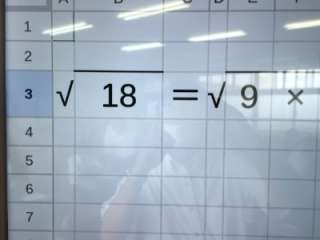

6月13日(火) ルートをどうかくか?

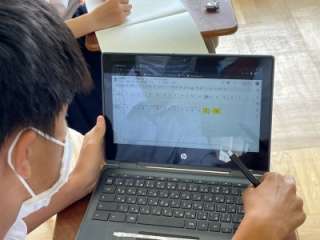

3年数学。数と√の積はどうなるか、が数学の課題。驚いたのは、パソコンで√の中身が長いときにどう表現するか。√3×2 では、2に√がかからない。そこで、エクセル or スプレッドシートの出番。画像をよく見てほしいのだが、セルの上端に横線がはいっている。つまり、セル囲み。この方法で表現できている。生徒は、この表現方法を使って、問題を解いている。」

6月13日(火) とうとう完成

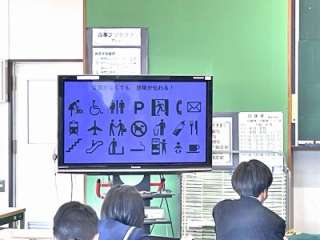

2年美術。ピクトグラムも完成。互いの作品を交換しました。視認性はあるか?」。デザインとしての美しさがあるか?。

6月13日(火) レタス観察日記

2年技術。レタスの発芽から2週間以上たちました。間引きもしながら、もう少し大きなレタスに仕立てていきます。

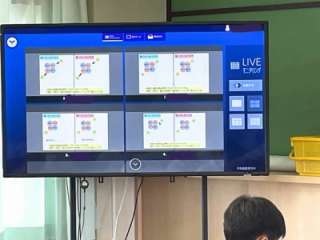

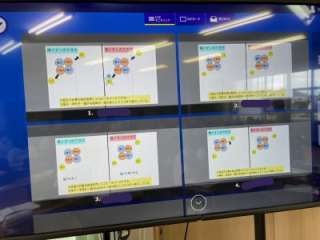

6月13日(火) イオンのでき方

3年理科。陰イオン、陽イオンのでき方を、モデルを使って各自表現します。大事なキーワードは、電気的中性が保たれているはずの原子に何がおこるかです。移動できるのは、電子だけです。

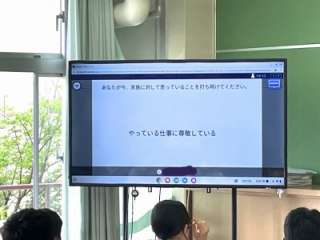

6月13日(火) 今、家族に対して思っていること

3年道徳。日頃、思っていることだけど、なかなか本人には言えないことを書き出してもらいました。「やっている仕事に尊敬している」「いつもおいしいご飯を作ってくれたり、欲しいものを買ってくれてありがとう。などなど。」

6月12日(月) 実物投影機で発表

1年家庭。自分たちで作ったメニューを、配慮した面を添えて発表します。

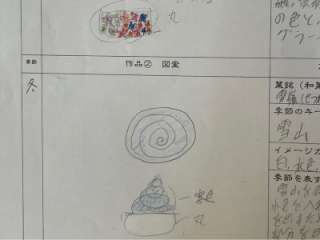

6月12日(月) 色鮮やか

2年美術。プラスチック粘土で、和菓子づくり。ちょっと色が濃いかなと思うものもあります。色の調整は難しいのかな。粘土ですから。

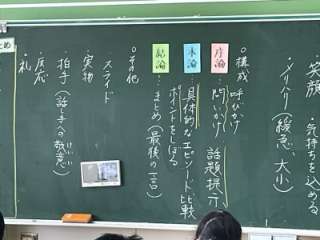

6月6日(火) 説明文はどのように書くか ハンバーグと同じ???

1年国語。序論、本論、結論の3段構成。導入で課題提示。本論では具体的に。まとめで筆者の主張。

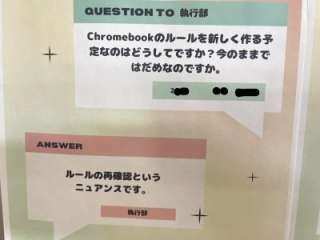

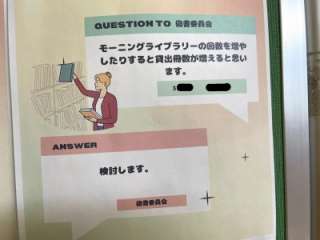

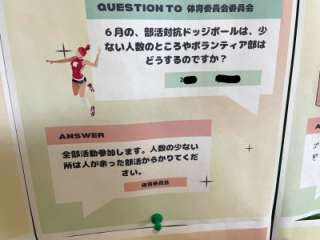

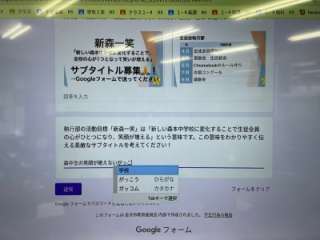

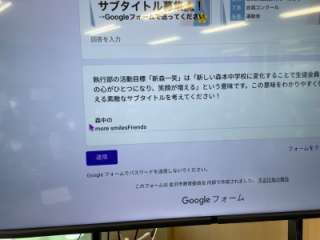

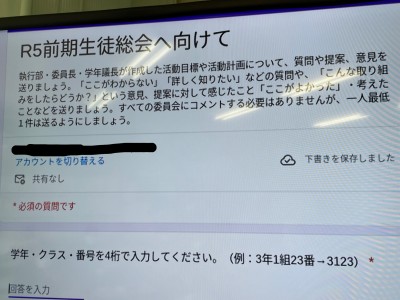

6月6日(火) 前期委員会活動の目標&活動計画へのご意見・ご質問

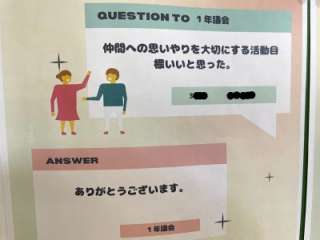

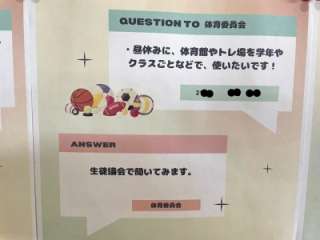

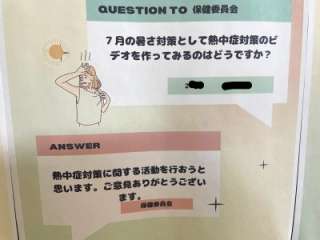

コンエンドから、フォームを用いた投稿によって、延べ2154件の意見・質問がありました。本当にたくさんの声を吸い上げることができました。これもICTの力です。先日の生徒総会では答えることができなかったものを、玄関に貼り出します。

6月1日(木) 1分間スピーチ(前 全校プラン)はじまる

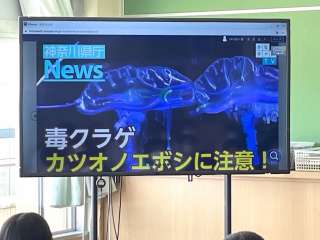

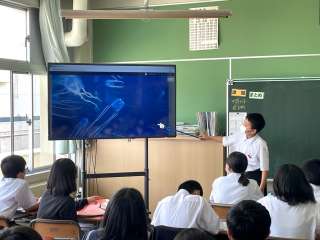

1年生のクラスで終礼時の1分間スピーチが始まりました。クロームブックを用いることで、ICTを使った表現力を向上される目的で、昨年度の12月から始めた取り組みです。今年度も取り組みを継続します。お題は自由。今回は、海水浴シーズンに備えて、クラゲ毒について。カツオノエボシの画像と、刺された場合の症状。危険を知ることで予防できることがあるとの主張。原稿無しで話すことができました。

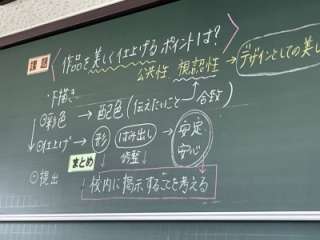

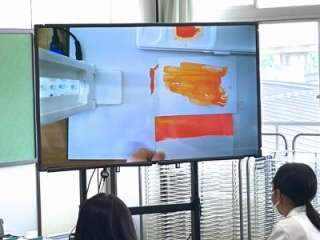

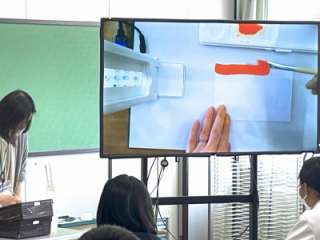

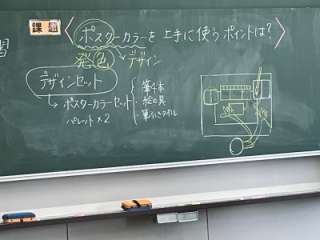

6月1日(木) ポスターカラーで美しくぬるポイントは?

1年美術。ボスターカラーって、発色がよいですね。べた塗りで失敗したら、2度塗り、重ね塗りの方法がある。これを実物投影機で実際に見せます。65型のモニターは、くっきりです。

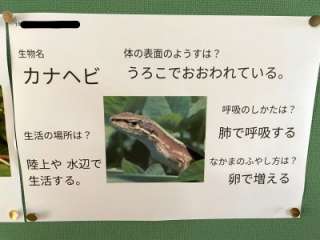

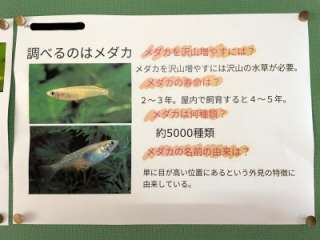

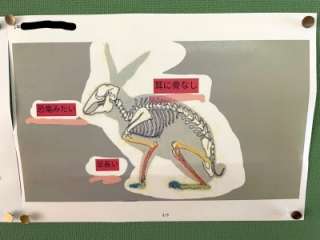

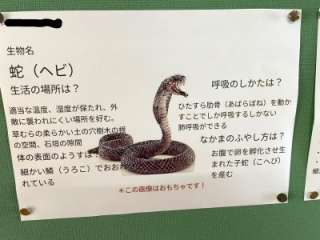

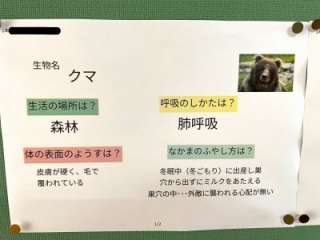

6月1日(木) いろいろな動物の生態調べ

1年理科。Googleスライドによる成果物。ビジュアルに仕上がっています。

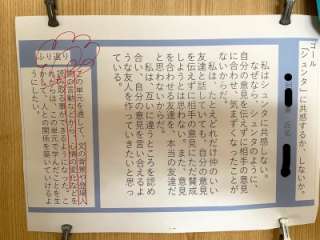

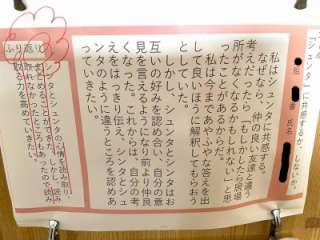

6月1日(木) 「シュンタ」に共感するか、しないか 自分の経験を交えて書こう

1年国語。Googleスライドを使った成果物。学びをひらく「シンシュン」

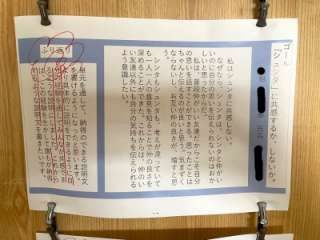

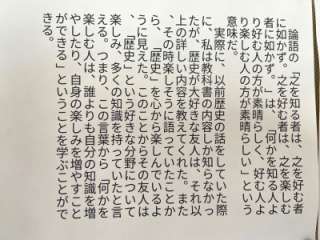

6月1日(木) 学びて時に之を習ふ

3年国語。Googleスライドによる成果物。「人間の生き方についての講師の考え方を、自分たちと関連付けて考えよう」

6月1日(木) 枕草子

2年国語。自分版の枕草子をGoogleスライドで作成。背景の画像が効いています。

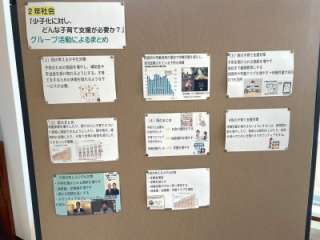

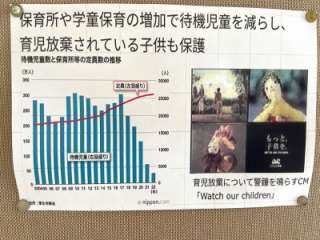

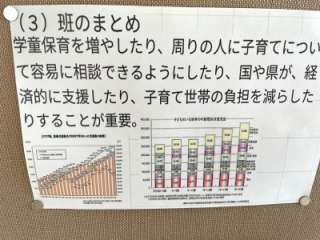

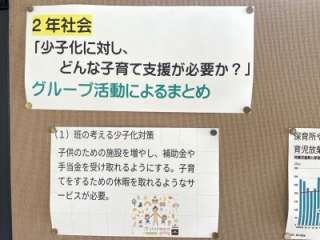

6月1日(木) 少子化に対し、どんな子育て支援が必要か?

2年ピロティーに掲示物が。Googleスライドを使った授業の成果物 2年社会。

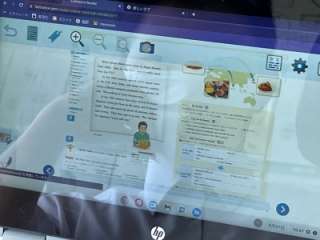

5月31日(水) 学習者用デジタル教科書のインストール

2年英語。生徒が使う教科書のデジタル版を、学習者用デジタル教科書といいます。教師が使うものとはちがいます。ネット環境があれば、自宅でもどこでも教科書を開くことができることになります。QRコードをカメラで読み込んで、IDを入力して完了です。

5月31日(水) バランスの良い献立作り

1年家庭。栄養素、彩り、組み合わせなどのバランスを考えながら、献立を考えます。カードをトレーの上にのせて、並べてみます。楽しそうです。私が横へ行ったら、「サービスです」といって、生ビールをトレーにのせてくれました。そんなのもあるんだ。ニコッと笑って、ありがとうという感じです。和気あいあいです。

5月31日(水) 野外ではモニターは見えにくい

1年体育。幅跳び。フォームを動画で記録します。今日のような晴天だと、モニターが見えにくい。スマホでもよくある現象です。太陽の明るさに、どんなモニターも勝てません。そこで、日陰に入って、動画を確認するのでした。

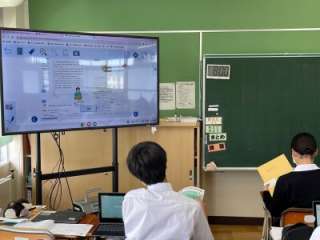

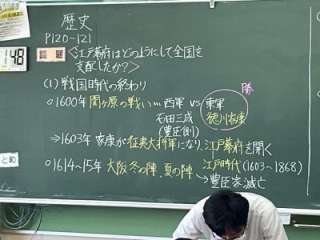

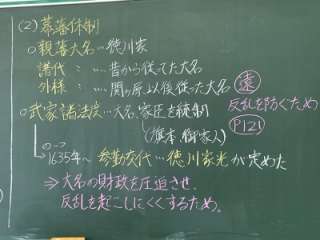

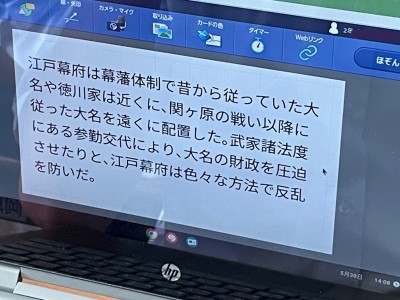

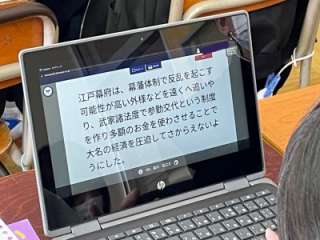

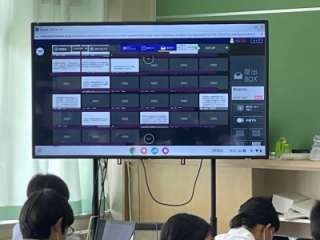

5月30日(火) まとめ は クロームブックに入力

2年社会。江戸幕府はどのようにして全国を支配したか?。外様大名、譜代大名、親藩大名、武家諸法度、参勤交代などの重要語句が板書にならんでいますね。戦国時代にもどらず、江戸幕府が長く続いた理由がここにあります。

5月29日(月) ドリルパーク

1年理科。予定の学習が終わった、すきま時間を使って、各自が端末で問題に取り組みます。

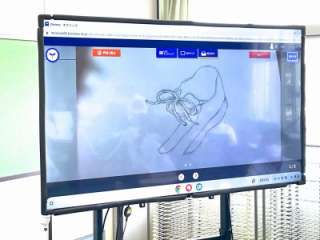

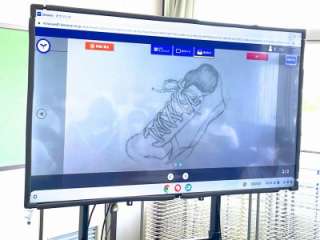

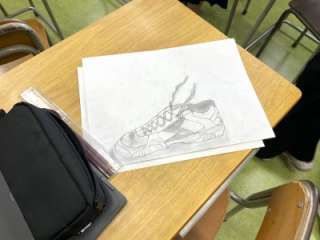

5月25日(木) 作成過程の記録という新しい使い方

1年美術。美術の基本、スケッチ。ズックを描きます。作成の過程を写真にとって記録。これは初めて見ましたね。

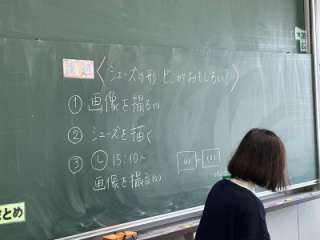

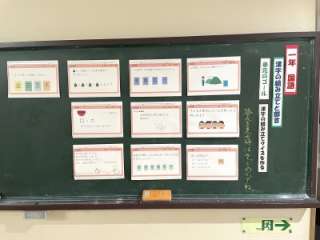

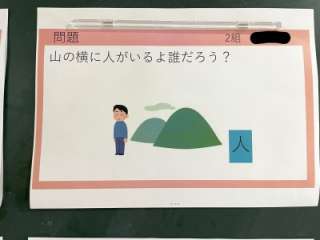

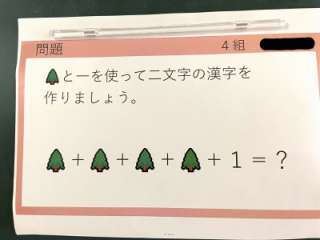

5月24日(火) Googleスライドでクイズ作り

1年国語の成果物を廊下に貼っています。図や文字を使って、ビジュアルに作成できるところが新しい。

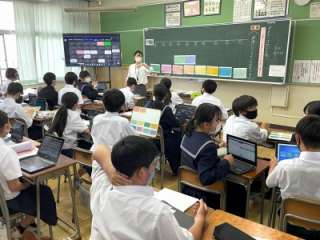

5月23日(月) What’s this?

1年英語。WhatやWhoを用いた受け答えです。最初にGrammar(文法)を確認しています。ここから、スライドを用いてペアの発音です。

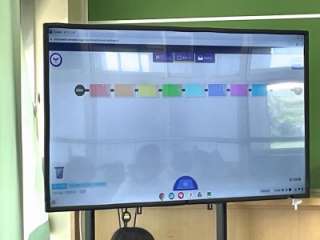

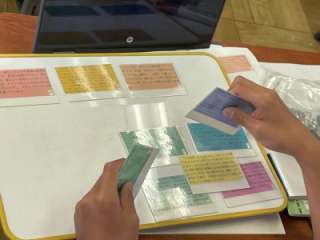

5月23日(月) 「段落にはどのような役割があるか?」

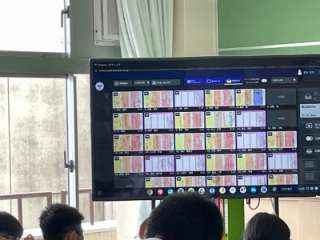

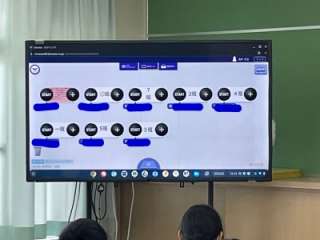

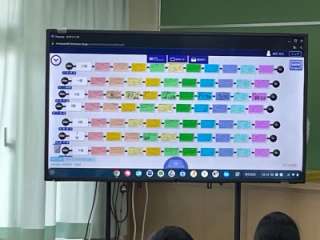

1年国語。ここ数時間のゴールは、「2つの説明文から筆者の工夫を見つけ、図をr使って説明文を書く」です。本時の課題は、上の見出し文のよう。各自を素案を作成し、班内ではホワイトボードを使って、カードを並び替えたり、コメントを書いたりする。そして、練り上げたものを、班ごとにGoogleスライドでまとめて提出。これを発表なのです。ここでの工夫は、カードが色分けされて、班ごとの違いが一目で順番を感じることができること。大型モニターに映し出された班ごとのスライドデータは列車のように連結されて、これが虹のように模様を作っています。全体を見て、似ているところ、違うところが色調でわかる。これは新しい。

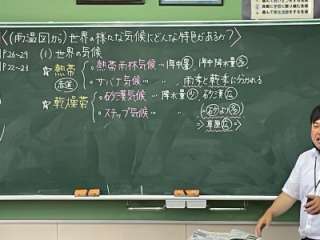

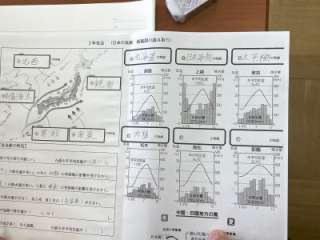

5月23日(月) (雨温図から)世界の様々な気候にどんな特色があるか?

1年社会。世界の気候。まず、気候区分とその気候の特色を抑えます。このとき、雨温図を交えながら理解することが大切です。問題は、逆思考ができるか。雨温図から、気候名が言えるようになってこそ、本物です。雨温図が命。それが生徒一人一人の手元でも鮮明に見える。これもGIGAの威力です。

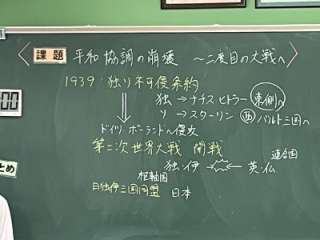

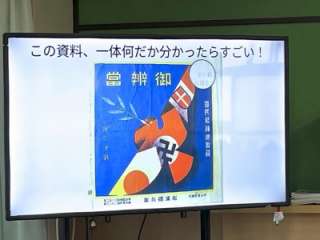

5月23日(月) 日独伊三国同盟

3年社会。第二次世界大戦への道のりです。大型モニターに映し出されたのは、日独伊三国同盟が結ばれたときに、お祝いムードの中で日本で出されたあるものです。何でしょうか?。「マッチ箱!」いいとこついてますが、真四角です。文字を読んでみましょう。この時代、横書きは左側から読むのですね。・・・・・「弁当箱!」そうです。駅弁の包み紙です。「御瓣富」(おべんとう)と書かれています。3つの国旗がモチーフに使われています。

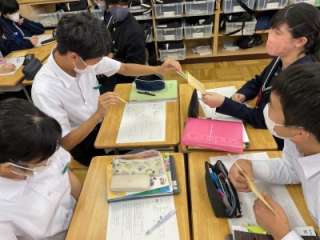

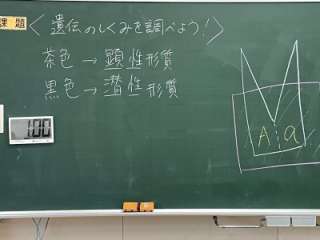

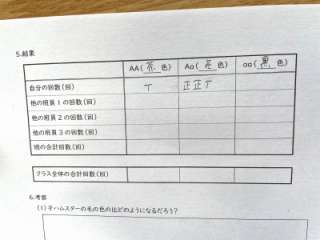

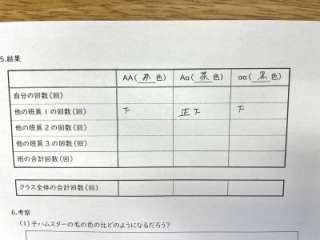

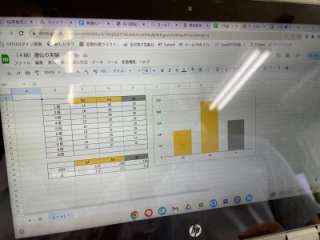

5月20日(月) メンデルの法則 3:1 のモデル実験

3年理科。生殖細胞が受精することで、形質が決定されます。染色体Aとaが受精し、受精卵の染色体の組み合わせは、AaとAAとssの3通り。そして、Aの形質が出現するのとそうでないのは、3:1の比率。これがメンデルが長い時間をかけてエンドウを栽培して、見つけた遺伝の法則です。これを、割り箸のくじ引きのモデルで再現します。Aとaと書かれた割り箸が1本ずつ封筒にいれてあります。同じ割り箸入りの封筒がもう1つ。それぞれの封筒から1本ずつ割り箸をひいて、文字を読み取り、AA、Aa,aaの組み合わせになる回数を数えていきます。この段階では、比率にばらつきはありますが、最後に各班のデータを合計すると、どんどん 3:1に近づいていきます。これは統計学の手法です。みんなのデータをあわせて、よりビックなデータにして傾向を読み取る。計算はクロームブックがしてくれます。

5月18日(木) ボスターカラーの筆さばき

1年美術。今回も実物投影機が大活躍。ボスターカラーの塗り方で表情が大きく変わることを実演します。手元の細かな筆さばきが分かります。

5月18日(木) デジタル教科書

1年理科。コケの学習。胞子で増えるところ、実物をみるのは難しい。そこで、デジタル教科書のアーカイブを視聴します。

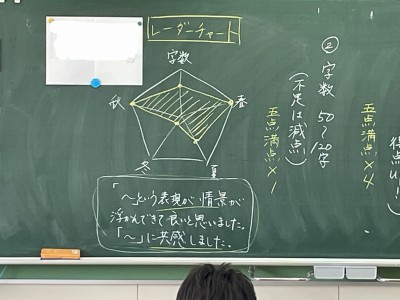

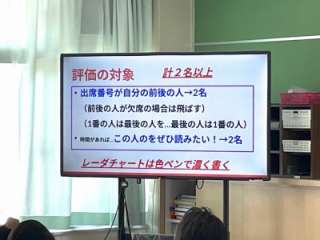

5月18日(木)互いの作品を良いところを書き込む

2年国語。自分風の枕草子を作成してきました。それぞれの作品を鑑賞し合います。いくつかの観点にそって、評価をしていきます。レーダーチャートを作成します。デジタルで作品を作れば、簡単に相互評価ができます。クロームブックならではです。

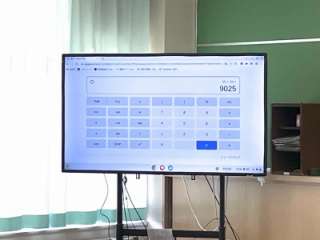

5月18日(木) 計算機能も使えます

3年数学。ちょっと前は、小型の計算機を一人一人に渡して計算してましたが、もはや不要。クロームブックに計算機能がついています。大型モニターに映して、全体で確かめることも可能。

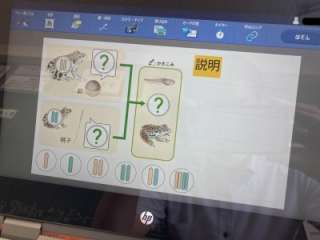

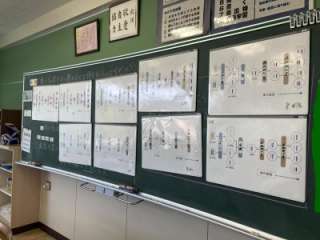

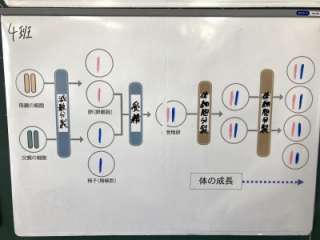

5月18日(木)親と子の染色体の数が同じに保たれるのは、なぜか?

3年理科。カエルの受精をもとに、染色体の数について考えます。通常の細胞分裂と同じように生殖細胞がつくられるとすると、受精によって、子の染色体の数は2倍になってしまいます。染色体には生物の設計図が含まれていますから、これでは別の生物ができてしまいます。このように考えると、生殖細胞の染色体数は半分になっていないとおかしいことになります。ここまでの推察をもとに、染色体数のモデルとそう考えた理由を、クロームブックで作成します。オクリンクでみんなの考えを共有します。説明文には個性がでますね。端的でわかりやすい文章がよい。このあと、既習の体細胞分裂と今日の減数分裂がつながって、生物の生活が成り立っていることを、ホワイトボードで班で表現します。簡単そうにみえますが、混乱している生徒もいます。この活動で、2つの細胞分裂の違いがストーンと腑に落ちるのです。デジタルとアナログの二刀流ですね。

5月15日(月) 実物投影機は 大きな武器

2年美術。プラスチック粘土を着色して、和菓子を制作。まずは、デザイン案を描く。それをもとに、粘土を触りはじめた1時間目。実物投影機を使って、教員が模範演技。絵の具を混ぜて練る。伸ばす。などなど。こういう手元の様子を一斉に見せるときは実物投影機が有効。カメラもモニターも4K対応だから、画質は素晴らしい。

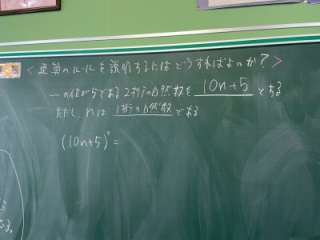

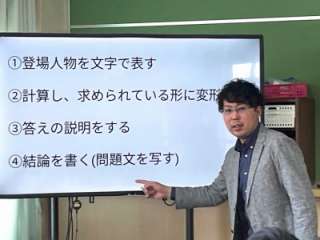

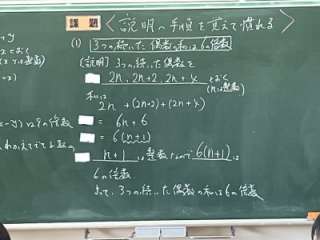

5月15日(月) 解き方の順序を大型モニターに提示する

2年数学。「3つの続いた偶数の和は5の倍数」。これを文字式で表現するとどうなるでしょうか。まず何を記号にするかですが、nを整数として、「3つの続いた偶数」を表年すると、2n、2n+2、2n+4 となります。これの和ですから、2n+(2n;2)+(2n+4)。これをまとめると、6ん+6=6(n+1) となり、6の倍数であることが証明されました。

5月15日(月) 自分のフォームが見られる!

3年体育。高跳びです。飛んだ後、着地したタイミングでクロームブックを覗きます。すると、自分の飛んだフォームが再生されています。自分自身を客観的にすぐ見られる訳です。こういうのを遅延ビデオといいます。クロームブックには、このソフトがインストールされているので、本校では2年前から全員がこのソフトを使えます。

5月11日(木) 新しい生徒総会のかたち 全校Meet

6限目、生徒総会(その1)です。通常、生徒総会は体育館で行います。そこで、執行部が提案をして、質疑・承認という形になりますが、これには弱点があります。時間的に全校生徒が発表できるわけでないので、意思表示は挙手という形になります。全体では発表しにくいという生徒もいるでしょう。そこで、ICTを使って工夫。生徒は各教室に待機して、放送システムにより執行部が提案をします。各委員長もです。視聴後に、各クラス内で話し合いながら、新しい発想で考えます。それぞれの意見を、フォーム送信するのです。今日はここまで。これを集計して、執行部は再考します。次回、再提案があります。これが、その2になります。

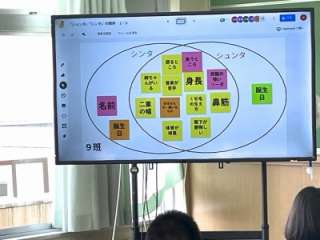

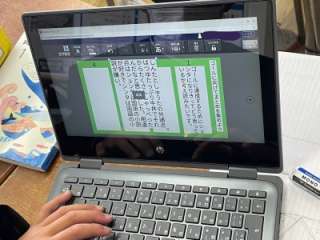

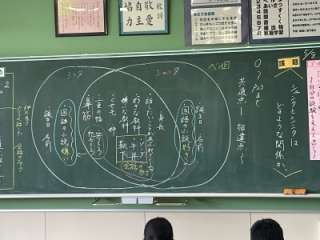

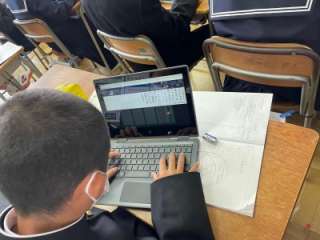

5月8日(月) シュンタとシンタはどのような関係か?

1年国語。共通点と相違点をベン図で表現します。班ごとに、書いたベン図を共有しながら、黒板にベン図が書かれました。クロームブックを使って3年目。このようなことは簡単にできるようになりました。そして、まとめを進めていきます。

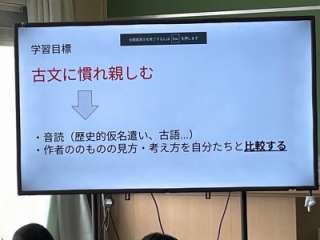

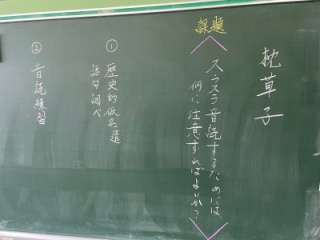

5月8日(月) スラスラ音読するためには、何に注意すればよいか?

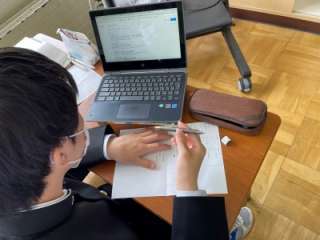

2年国語。枕草子。歴史的仮名遣いもあるでそう。語句の意味も調べる必要があるでしょう。音読の練習も。目的に向かって、クロームブックを駆使して、解明しtたことをプリントに書き込んでいきます。

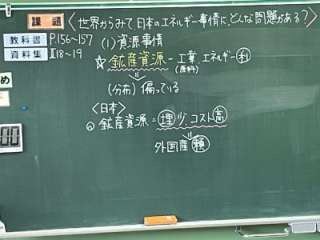

5月8日(月) 世界からみて、日本のエネルギー事情にどんな関係がある?

2年社会。日本近海の地図。これは、日本の領土、領海、排他的経済水域が示されています。これを見ると、1つの小さな島があっても、大きく面積を広げることがわかりますね。この図をもとに学習が進んでいきます。つくずく、社会は図表などの資料が命やなと感じます。

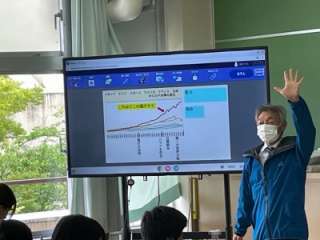

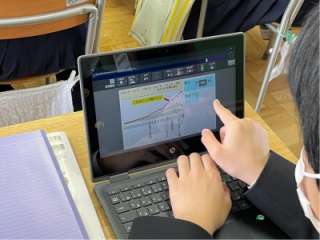

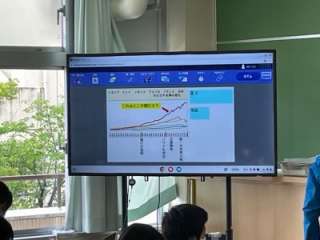

5月8日(月) グラフを読み取る

3年社会。年代ごとのGDP水準の変化のグラフを読み取ります。赤線のグラフはどこの国だろう>、各自、理由を添えて、自分の考えをスライドに記入します。

5月2日(火) 登場人物の心情は?

3年国語。登場人物の心情を表す、感じ1文字では?。その根拠は?。これって、結構難しい。考えますね。

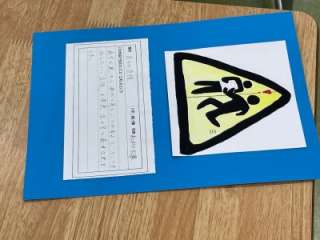

5月2日(火) 一目見ただけで、その目的がわかる図

3年美術。東京オリンピックの開会式でも、話題になった図。身近なところでは、トイレのマークがありますね。そのデザインをしてみようの1回目。美術の教科書にも見本はでているのですが、許可書のQRコードを読んで、サイトに飛んでみます。

4月21日(金) プロの朗読が

3年国語。プロの朗読を聞きます。大型モニターから再生されます。ちょっと前は、CDプレーヤーでした。

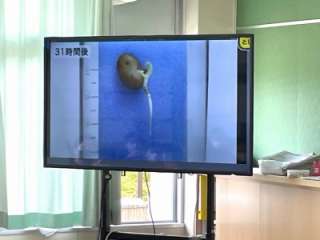

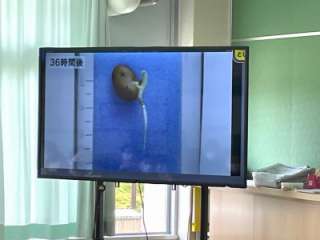

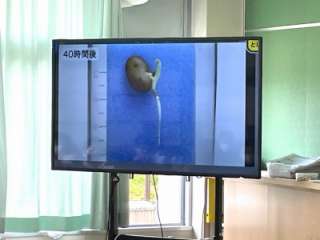

4月21日(金) 根はどのようにして伸びるか?

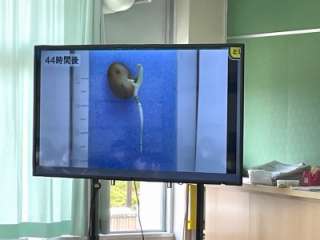

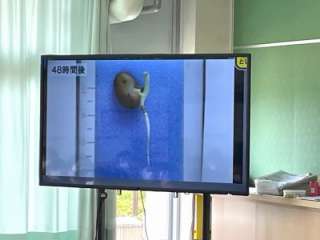

3年理科。根は伸びるもの。当然です。しかし、根のどの部分が伸びているのでしょうか?。先ですか?。根元ですか?。普通に考えれば、先でしょう。でも、そうではない。先は固くしていないといけません。そこで、先端の少し根元よりの部分が、盛んに細胞分裂して伸びます。これを成長点と呼びます。今回は、1分ごとに撮影した写真をつないだ(コマ撮りした)動画を見ます。

4月20日(木)班ごとにテーマが違う

2年家庭。世の中のいろいろな収支について、クロームブックで班ごとに調べていきます。

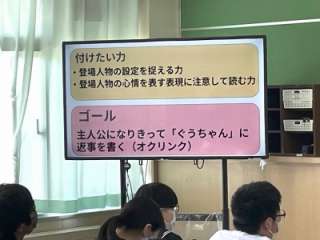

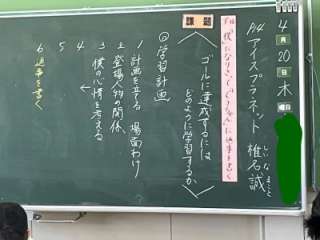

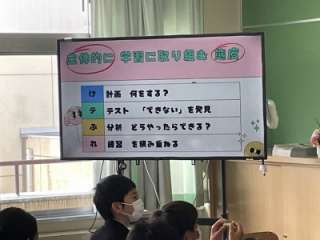

4月20日(木) はじめに、付けたい力とゴールを明確に示す

1年国語。大型モニターを使って、明確にします。

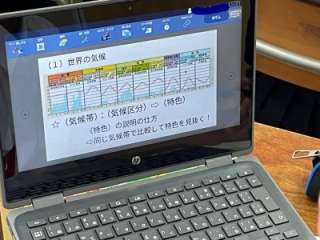

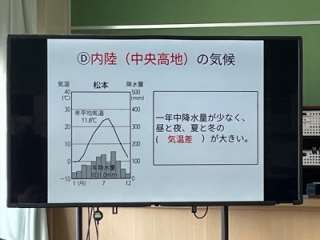

4月20日(木) 世界の気候

2年社会。世界各地の気候の特徴をまとめます。降水量と温度の年間の推移から、気候を用見取らせる問題。これは、私が中学生の時、習いました。気温の変化で寒い稼働かを見て、降水量が冬に多いと雪が降っている、とか、見るポイントがあったと思います。社会の資料は、どこをどのように見るか、大事ですね。

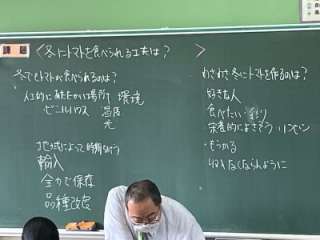

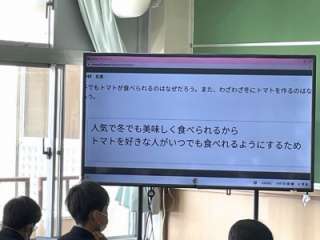

4月20日(木) 冬にトマトが食べられるのは?

2年技術。冬にトマトをつくるのは、ニーズが大きいから。そして、今は音質栽培が可能。

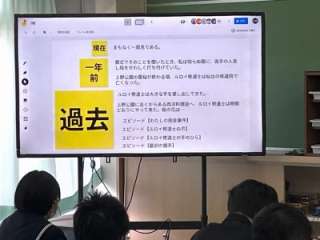

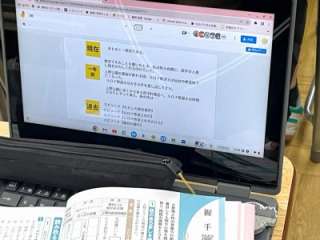

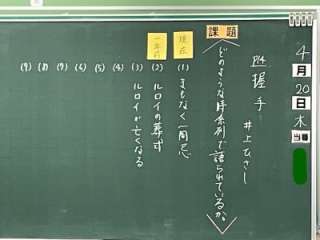

4月20日(木) どのような時系列でかたられているか。

3年国語。井上ひさしんの「握手」を題材に、考えていきます。

4月20日(木) 大戦の内容と結末を調べよう

3年社会。前日のロシア革命から第一次世界大戦ままでの流れをうけて、クロムブックでレポートを作成します。期間、被害、平気、結末とスライドを作成します。レポート野中に戦車と飛行船を見つけました。飛行船はヒンデンブルグ号。水素を充填して浮かび、日本にも来たことがあります。最後は、謎の大炎上をしてしまいました。水素ですから、よく燃えるのです。現在の飛行船はヘリウム(He)を利用しています。ヘリウムは不活性ガスのグループであり、燃えませんから。

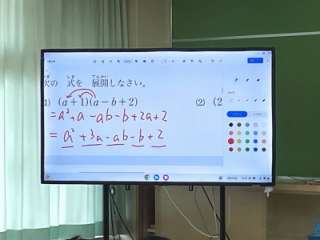

4月19日(水) 数学は答えまでのプロセスが大事

3年数学。クロームブックのモニターに手書きで、式の展開を書き込みます。1人1台端末を導入して3年目。昔は、簡単にできませんでした。

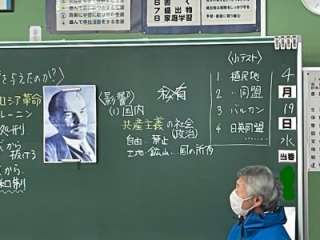

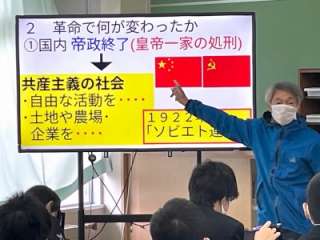

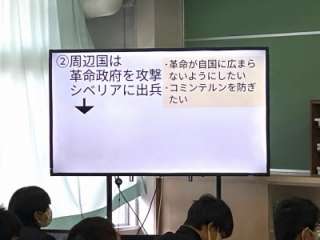

4月19日(水) 「共産主義」って何?

3年社会。ロシア革命がおこり、レーニンによってロシアは「共産主義」を選ぶことになります。ところで、共産主義ってどういうのでしょう?。クロームブックで調べて、その概略を隣同士で話し合います。土地や鉱山などなどの「私有」をやめて、国家の所有とすること。ロシア皇帝時代の貧富の差を無くすることが目的でした。この後、レーニンが病死すると、共産党内で権力闘争がおこり、レーニンが国を治めることになっていきます。ロシアの変化に日本も大きくまきこまれていくのです。このあたりの、いきさつが興味深いところです。世界はつながっている。

4月19日(水) デジタルとアナログ

2年英語。ALTとともにクイズ形式の学習。班ごとにホワイトボードで解答を書いてもらい、採点していきます。全部がデジタルになるわけではありません。アナログも大事なのです。

4月19日(水) 英語の学習に対する意気込みは

1年英語。小学校からの英語の学びを振り返りながら、中学校の英語に対する思いを書いてもらいました。やる気になっていますね。

4月19日(水) 海と陸地の比率は?

1年社会。グーグールアースの画面から授業が始まります。地球を1週させて。海と陸地の面積は、どっちが大きいか?。その割合は?。ビジュアルに、立体的に考えていくためにICTを使っています。、

4月19日(水) クロームブックの位置

3年英語。教師用のクロームブックの画面を大型モニターにChromecastしています。先生が話しながら画面タッチしやすいように、少し高い位置に工夫しています。舞台裏の様子です。

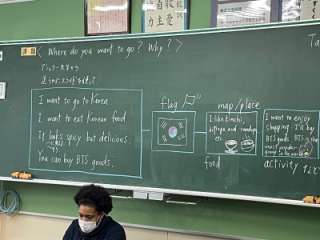

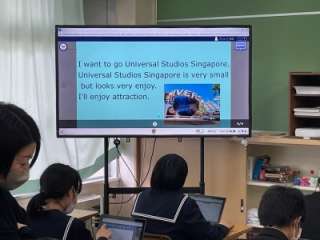

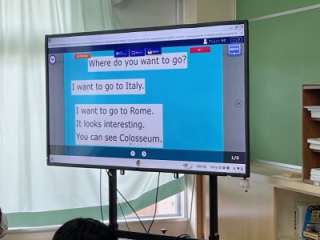

4月17日(月) Where do you want to go? Why?

3年英語。ALTから出されたお題は、自分が行きたい国とその理由について。国旗、位置を示す地図、名物の食べ物、アクティビティーなど。これをクロームブックで調べて、ALTがオクリンクで配付したスライドに貼り付けて完成する。理由を英語で述べることも必要です。例として黒板には、ALTが好きな韓国について書いてあります。【私は韓国に行きたい。韓国料理を食べたい。韓国料理は辛そうだけどうまい。BTSのグッズを買えます。国旗+地図。私はキムチ、ビビンバなどが好き。買い物を楽しむために行きます。BTSのグッズ。BTSは世界的に有名なグループだよ。】

4月14日(金) 小学校の英語と中学校の英語に違い

1年英語。とにかく、書くことが増える。文法や単語など、料理に例えて説明します。自分で衝くって食べる。食べ方、言い方、聞き方、などなど・・・・・。

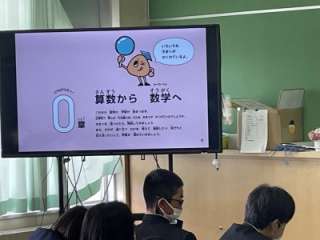

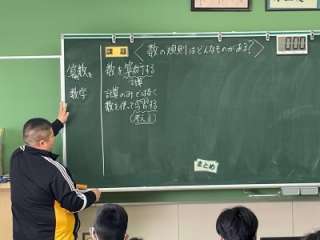

4月14日(金) 算数から 数学へ

1年数学。小学校の算数から、中学校数学へと呼び名が変わりました。数を算術(計算)するので、算数。計算のみではなく、数を使って学習する(考える)ので数学。

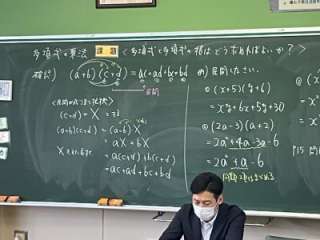

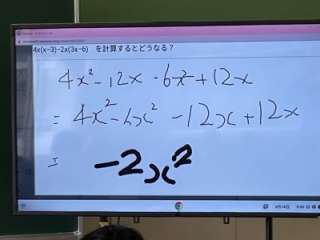

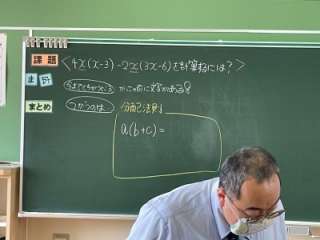

4月14日(金) 分配法則

3年数学。方程式を解く際に用いる、括弧のはずし方(分配法則)を確認します。括弧の前の数字は、括弧の中の全体にかかるのですよね。 a(b+C)=ab+ac

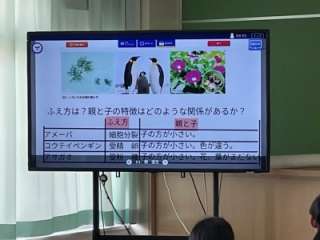

4月13日(金) 生物のふえ方と子の特徴にはどんな関係があるか?

2年理科。アメーバ、コウテイペンギン、アサガオのふえ方と子の特徴について、各自が書いて、オクリンクで共有します。3つは、確かにみんな生物ですが、幅が大きいというか、差が大きいというか、極端ですよね。でも、その方がわかりやすいのかと思います。これを入口にして、子孫を残すという「生物」ならでわの特徴について深掘りしていきます。

4月13日(木) 歌い始め

1年音楽。校歌を中心に始めます。コロナ以前の合唱コンクールで全校で至った動画を流しながら、一緒に歌ってみます。

4月13日(木) 授業はじまる

2年英語。今年度は少人数でやる要諦です。初回はTT様式で授業を進めます。デジタル教科書も登場です。

4月12日(水) 学級目標づくり

学級目標を決定して、掲げる模造紙を作成します。2・3年生はクロームぶっきが稼働しているので、デザイン等の詮索に役立てています。しっかりと話し合いをしている様子がうかがえます。