令和5年度2学期

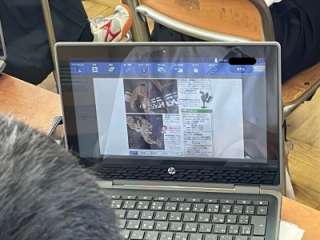

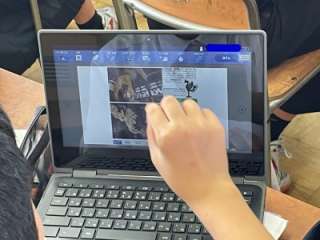

12月25日(月) 絵をデータの形で提出

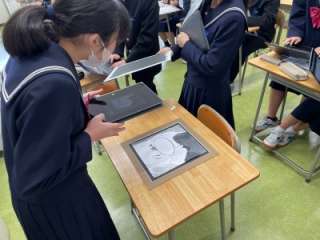

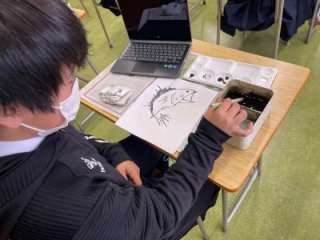

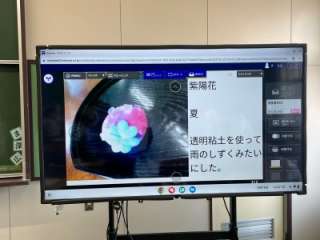

2年美術。完成した水墨画を静止画データとして保存して、自分のコメントも加えて、提出です。

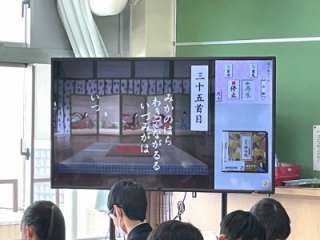

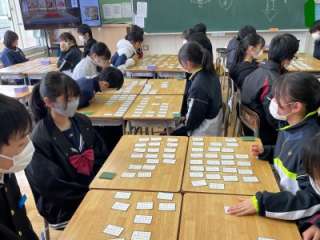

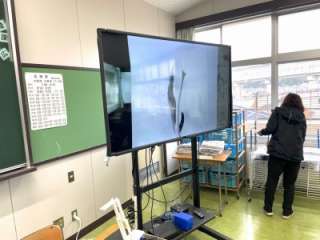

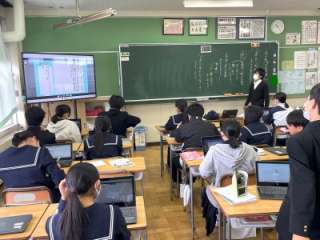

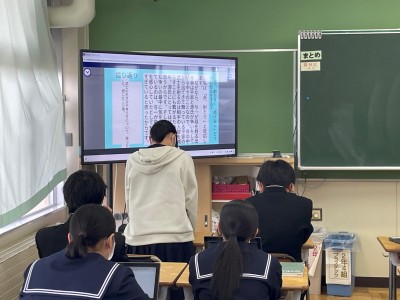

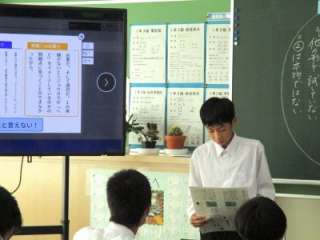

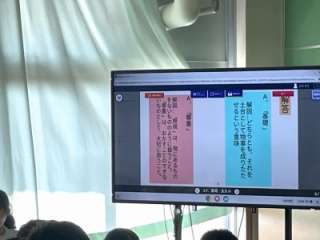

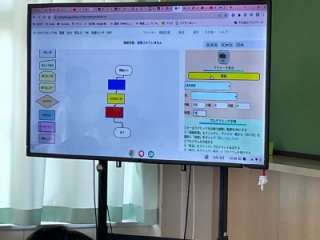

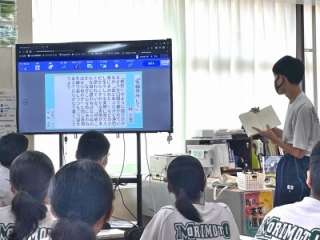

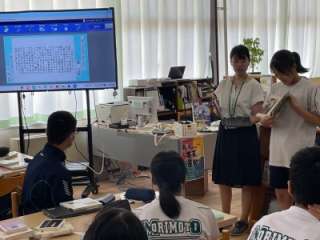

12月25日(月) 百人一首

2年国語。大型モニターで、自動で読み上げが行われます。下の句を暗記している生徒は早いですね。やっぱり。

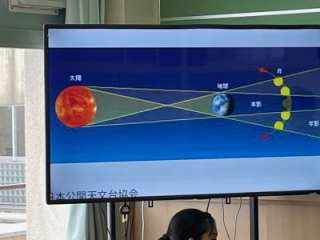

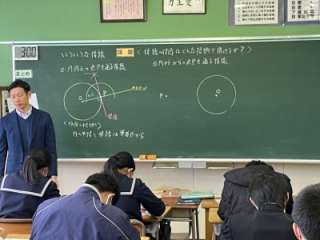

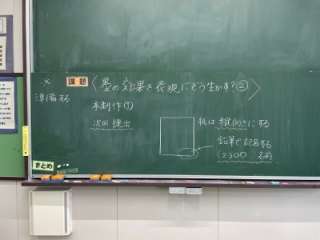

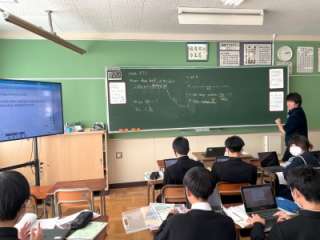

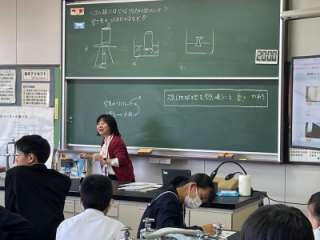

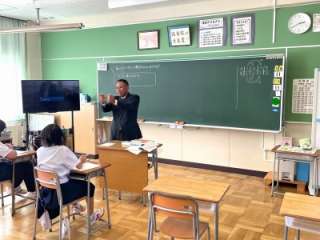

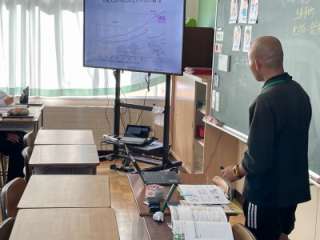

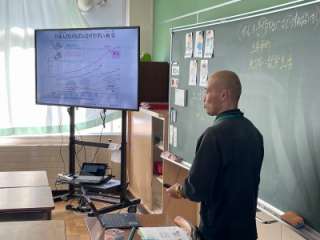

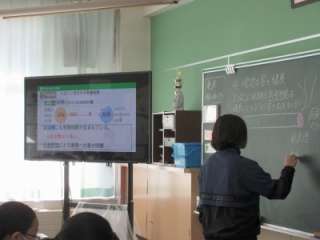

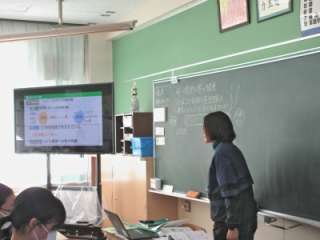

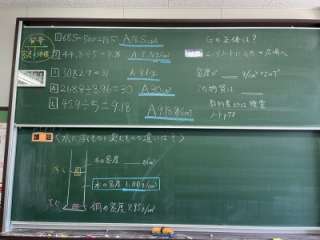

12月25日(月) 数学を使って理科の問題を解く

3年数学。大型モニターには、月食の時の太陽・地球・付きの位置関係が示されています。本日の課題は、「接戦の作図はどんな根拠で描けるか?」です。数学的には、接戦の作図ですが、これを天体レベルのスケールで解くわけです。面白いですね。理科を教える立場から言うと、数学は問題を解く道具・ワザなんですね。

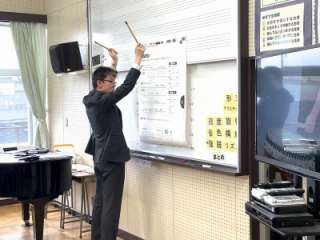

12月18日(月) ばちさばき

2年音楽。和太鼓。VTRを見ながら、ばちさばきを覚えていきます。

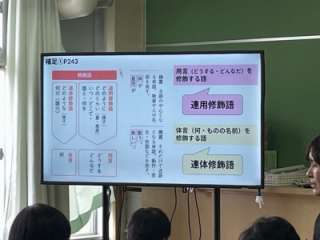

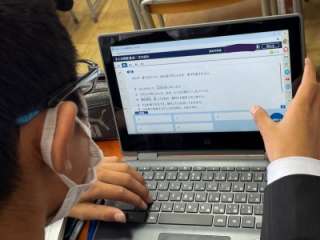

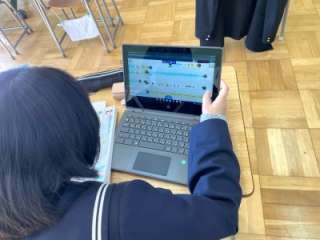

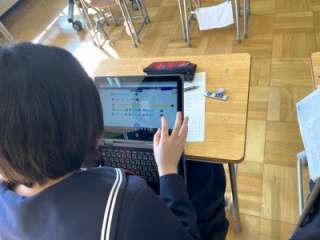

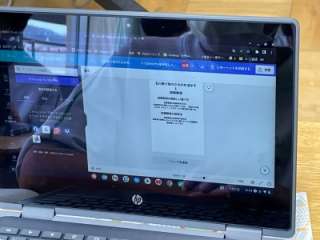

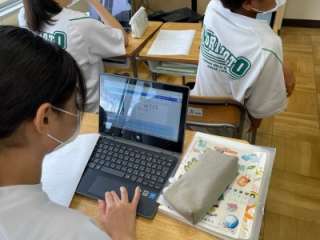

12月18日(金) ドリルパーク

1年国語。文法を習っています。その後、個別にドリルパークで進めていきます。

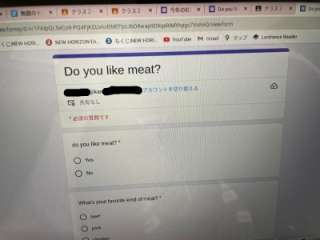

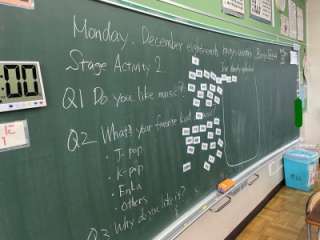

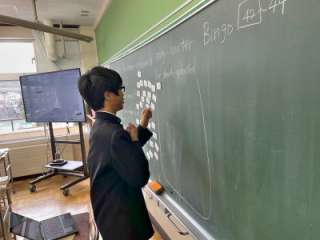

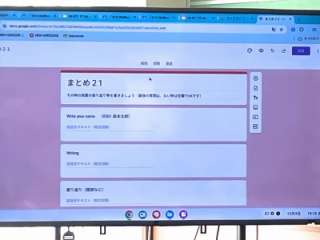

12月18日(月) Do you like meat?

2年英語。お肉は好きですか? 好きなお肉の種類は? というように フォームで、答えて行きます。作文もあります。ホームで送ると瞬時に%計算などしてくれますから便利です。

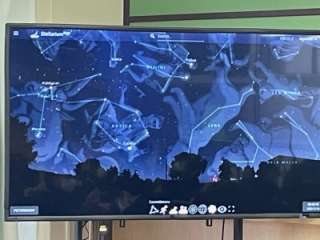

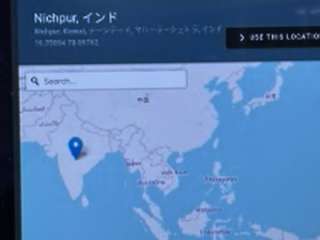

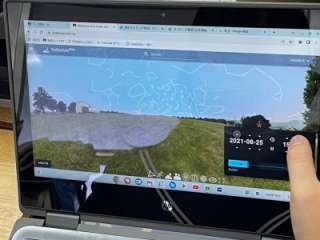

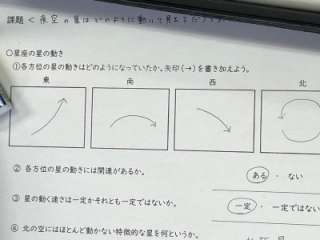

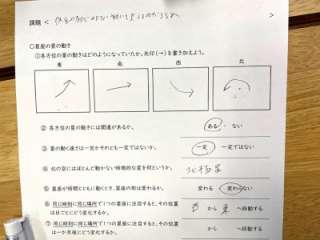

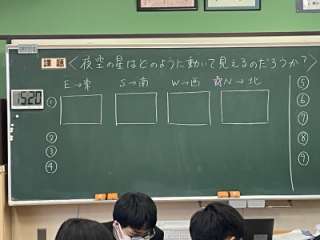

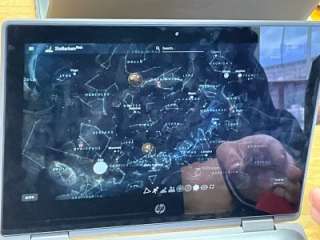

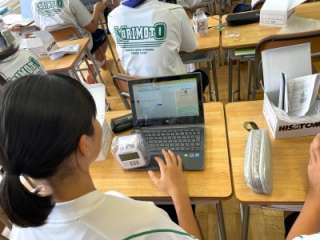

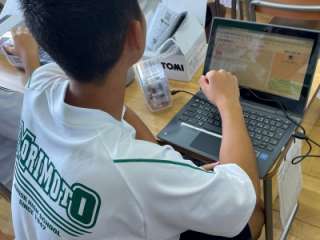

12月15日(金) 天文シュミュレーション

3年理科。シュミュレーションソフトに各自つないて、シートの問題を各自のペースで解いていきます。まず、自分のいる場所(座標)を設定して、天球面を色々変えて、時刻も変えて星の運動が再現されます。太陽の光で昼間は見えるはずがない星座も再現されています。個別最適化というGIGAスクール構想のキーワードがあります。1人1台端末の導入は、個別化は確実に推進しています。最適化の部分をどう踏み込んでいくかが、研究していくべき所に現在の本校の場合はなっています。

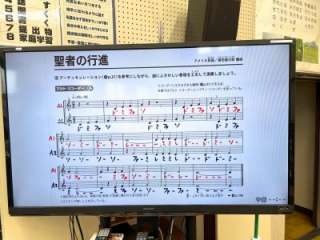

12月15日(金) 4つのパートでハモる

1年音楽。アルトレコーダー。4パートでせーので開始。メンバー不足の場合は、教員が入ります。

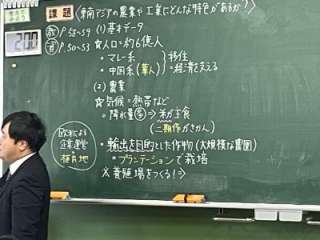

12月15日(金) 東南アジアの農オギョウや工業にどんな特色があるか?

1年社会。大型モニターに写真や円グラフの資料が映っています。同じものが各自の端末に送られていて、各自が自分の見たい部分を拡大できます。やっぱり、社会は資料とどう読み取る力が切ですね。

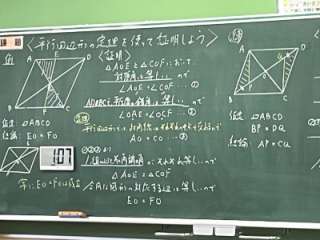

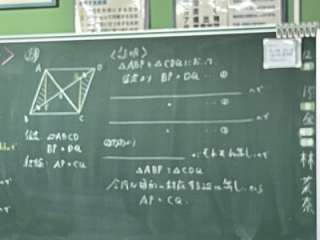

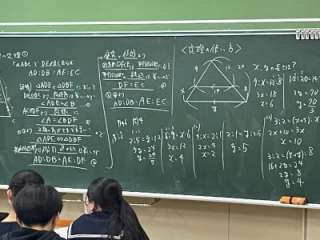

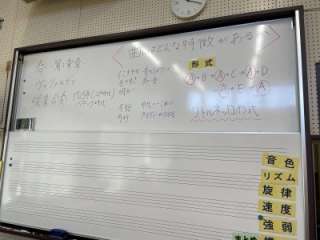

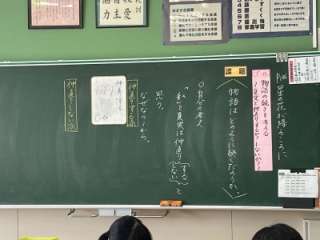

12月15日(金) 平行四辺形の定理を使って証明しよう

2年数学。これも図形です。この時期、どの学年も図形なのですね。そして、証明の枠型が黒板に書いてあります。これは大きなヒントですね。

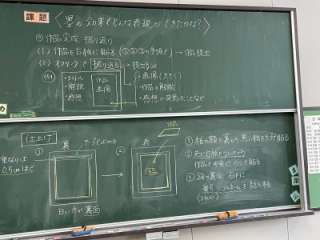

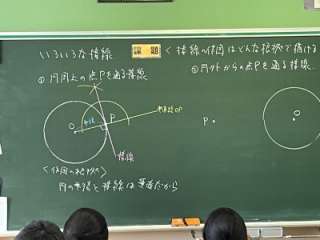

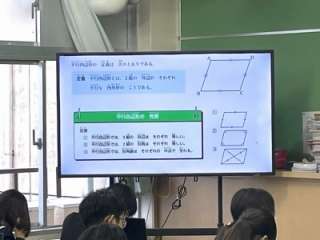

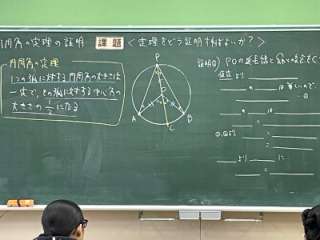

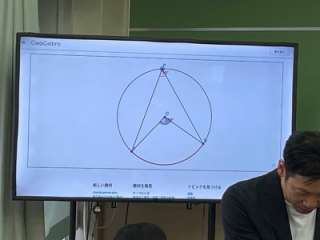

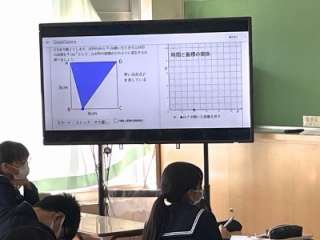

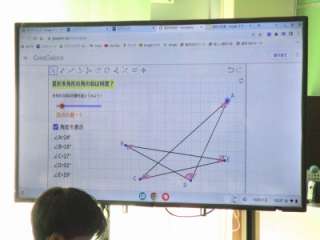

12月15日(金) 円周角の定理をどう証明すればよいか

3年数学。円周角の定理「1つの弧に対する円周角の大きさは、その弧に対する中心角の大きさの1/2になる」。大型モニターには、問題になる元の図が。国場にはPO延長線PCが引かれています。この補助線が証明の手がかりになります。どんな補助線を引くか、これで悩んだ中学生の時の思い出が蘇りました。

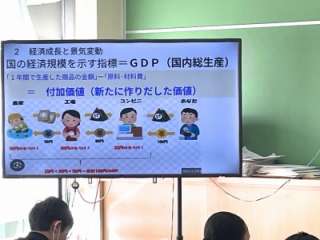

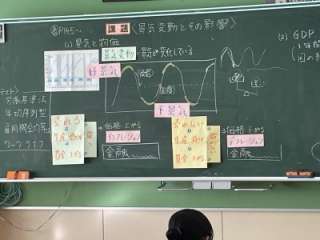

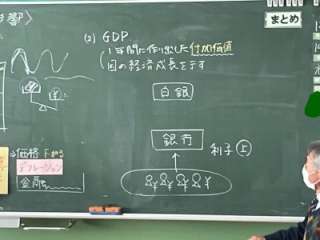

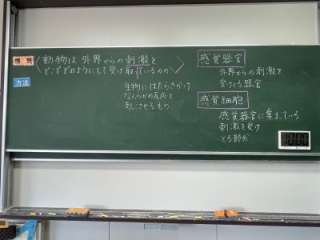

12月14日(木) 景気変動とその影響

3年社会。日本銀行がどのように介入するかを考えます。金利と国債の発行。これ、なるほどと思いました。

12月12日(火) グループ間の戦い

1年英語。授業の冒頭に復習でしょうか?。各グループごとに集まって、戦いです。これは何のソフト使っているのかな?。Kahoot!でないみたい。

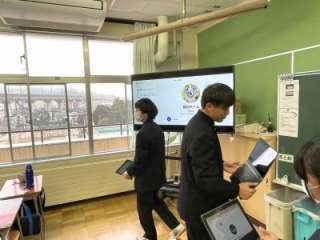

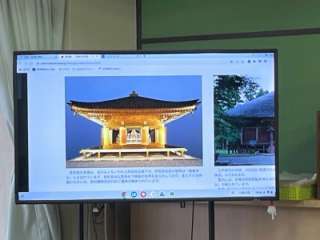

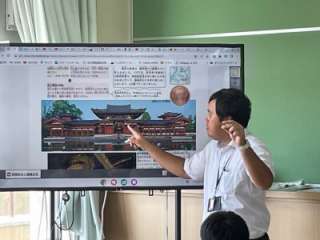

12月12日(火) 金色堂

3年国語。藤原氏三代が眠る中尊寺金色堂です。「奥の細道」に歌われています。何をみて、どう感じたのでしょうか?。

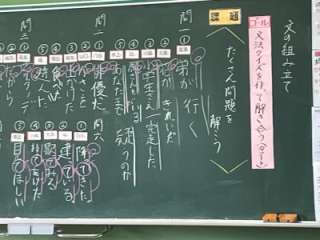

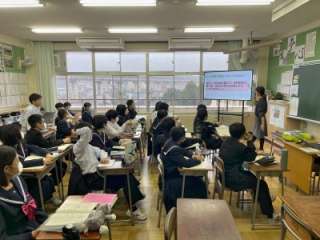

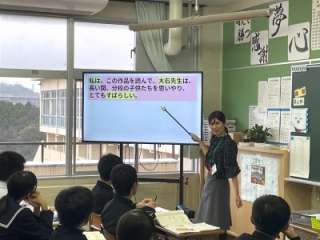

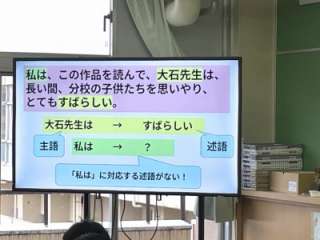

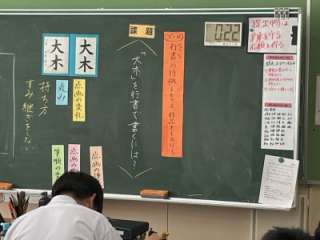

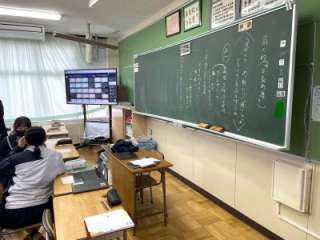

12月12日(火) この文章の推敲すべきところはあるか?

1年国語。「私は、この作品を読んで、多いし先生は、長い間、分校の子どもたちを思いやり、とてもすばらしい。」という文章。意味がわかりせんね。「私は」が何に係るのでしょうか?。「大石先生」は、何に係るのでしょうか。モニターで見せながら、問いかけていきます。

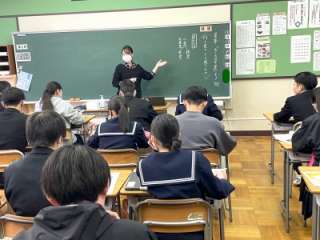

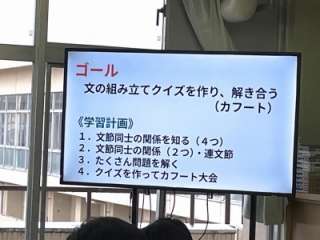

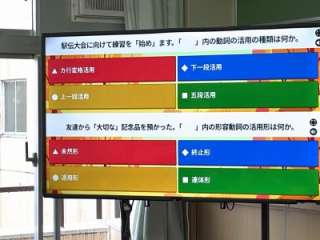

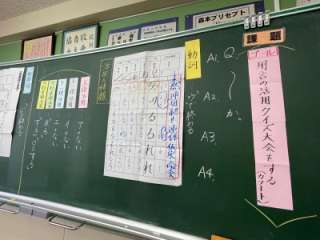

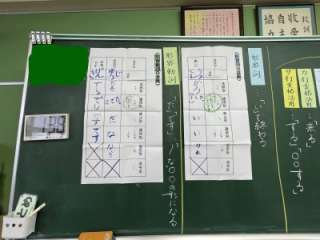

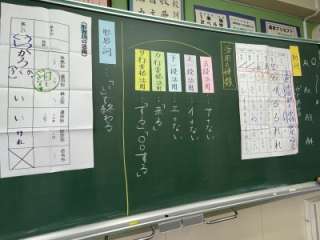

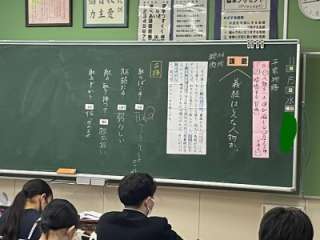

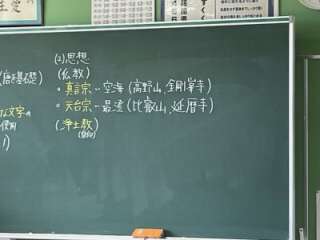

12月12日(火) カ行変格活用

2年国語。活用形の学習。これは、大昔、記憶した覚え画有ります。「かろ・かつ・け・け・かつ」。何か少し違いますね。

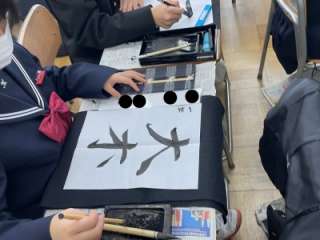

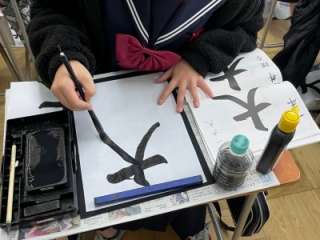

12月12日(火) 新たな目標

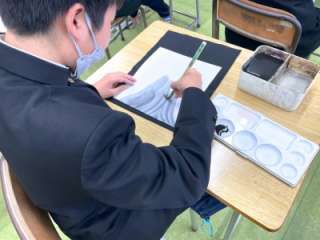

2年国語。書き初めのテーマは「新たな目標」。大型モニターには、動画で筆さばきが映し出されます。

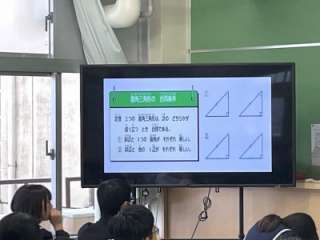

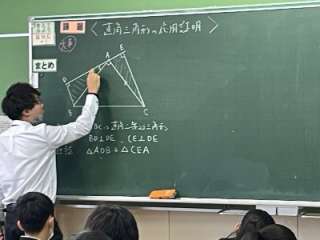

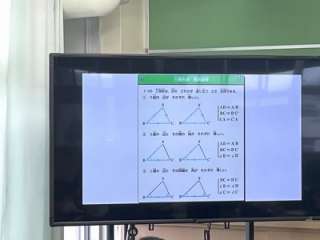

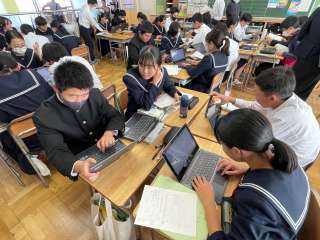

12月12日(火) 直角三角形の応用証明

2年数学。作図中の∠1と∠2が等しいことを証明します。大型モニターには、既習の「三角形の合同条件」が表示されています。これを使って考えます。GIGA以前は、既習事項は模造紙なんかに書かれて教室の脇に貼られていましたが、GIGAの時代では、こういう表示のしかたになるんですね。ちょっと時間をとって、40%程の生徒が分かりました。その段階で、ヒントをもらいに行こうとそれぞれの所に集まります。

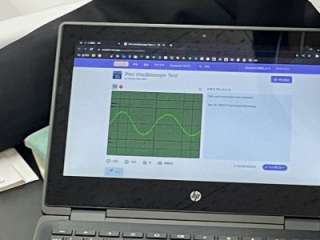

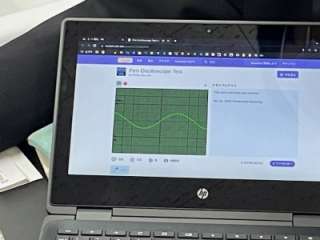

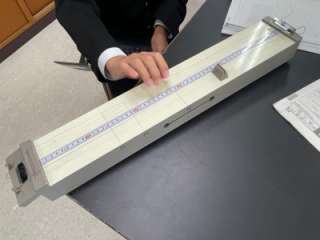

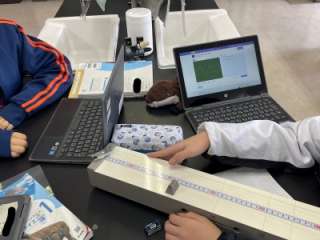

12月12日(火) 三味線の音の波形は?

1年理科。理科室から三味線の音が。文化祭でハイヤサンカサをやった1年生ですから、お手のもの。理科室に入ってみると、音の授業。端末でソフトにアクセスして、波形を見ています。確かに違う!。

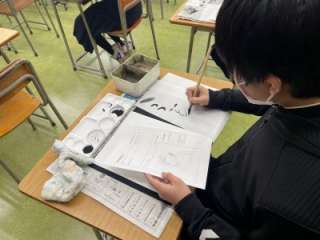

12月11日(月) 繊細な筆遣いが見える

2年美術。水彩画。下絵をもとに、ぼかしの手法も使いながら描きます。教員は、その筆遣いを実物投影器で大型モニターに映します。

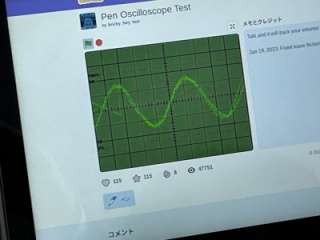

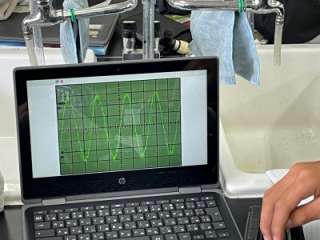

12月11日(月) 波形分析

1年理科。モノコードの弦を振動させ音を発生させます。まず、音の正体が振動であることを確かめます。分析ソフトによって、音の高さ、音の大きさがどんな波形になっているのかを見ます。振動数、振幅という理科用語で説明します、派遣観察については、20年前までは学校に1台しかない高価なオシロスコープで演示実験の形でした。10年くらい前から、班に1台の簡易オシロスコープ的な教具が開発されました。それが今では、1人1台端末ごとに測定できるようになりました。進歩です。

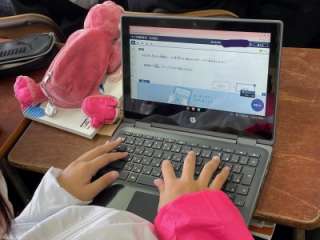

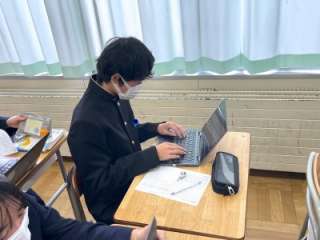

12月4日(月) ブラインドタッチ

2年英語。個々が作成した英作文を、Formで送ります。大型モニターには一覧が表示。これはいい。英語文を打ち込む姿がブラインドタッチ。これはすごい。

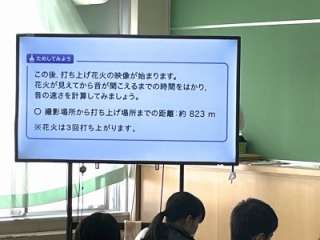

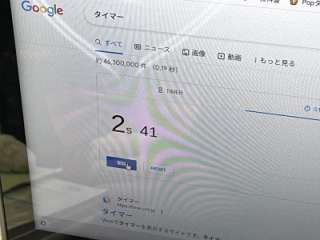

12月4日(月) デジタルで 仮想実験

1年理科。音の速さを求めます。大型モニターには、花火の動画。端末には、ストップウオッチのソフト。個々が、花火が光ってスタート。音が聞こえてストップ。その時間を計測します。2.41秒。その前後が出ています。823m離れたところで花火の打ち上げをしています。光の速さはものすごく速いので、光ったときに音が打ち上げ場から出発したと考えるとよい。そうすると・・・・・。2.41秒かかあって823m、音が進んできたと考えます。音の速さは、823(m)÷2.41(秒)=341.4(m/秒)。やった!!!

12月4日(月) これが 黒点 だ!

3年理科。天体望遠鏡で太陽の黒点を観察。投影版に写し出します。それほど、太陽光線は協力。だから、偏光板を使ってしか、太陽をのぞいてはいけません。そして、ほくろのような黒点の様子を端末で記録。こんな経験はなかなかできませんよ。今日は、日本晴れなのです。

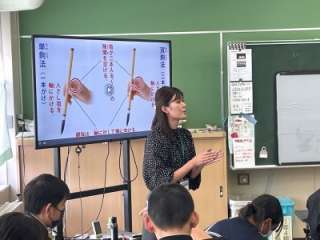

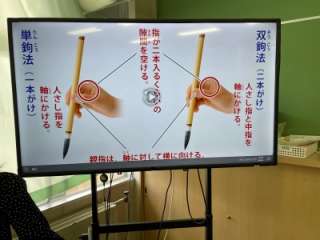

12月4日(月)新旧の融合

1年国語。毛筆です。行書です。各自の名前カードをお手本にもらっています。黒板には、昔ながらの、炭の代わりに筆を水で濡らしt字が書ける白板。かたら、タブレットに見本を写し出す生徒。大型モニターには、筆の持ち方の動画。デジタルとアナログの融合です。新旧の融合です。

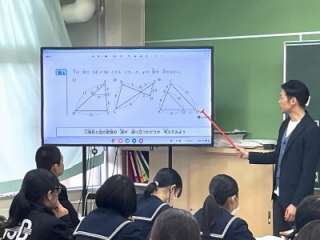

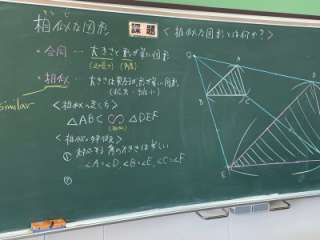

11月15日(水)三角形の比の定理の 逆が成り立つかどうか

3年数学。いろんな図形のパターンがあることが分かりますね。

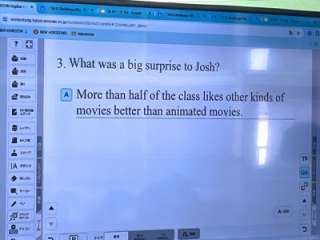

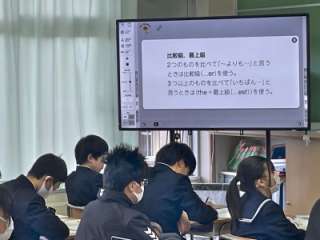

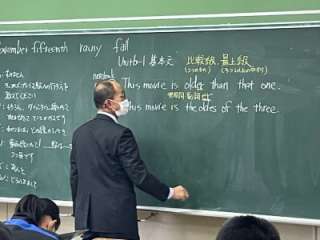

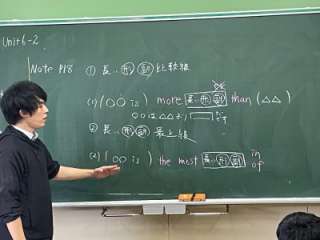

11月15日(水)比較級 最上級

2年英語。THis movie is older than that one. This movie is the oldest of the three. の基本文。

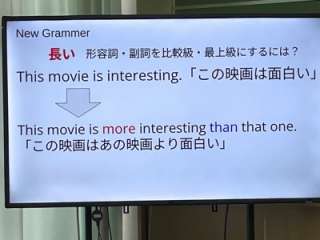

11月15日(水)比較級

2年英語。This movie is interesting. This movie is more interesting than that one. の基本文。

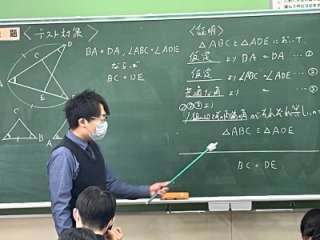

11月15日(水) テスト対策

2年数学。三角形の合同条件について、一通り学んだところで、じっくりと再確認。

11月15日(水) 義経は、どんな人物か

1年国語。三人張りの弓、1シーンが大型モニターに映し出されます。保元物語によると、為朝は人一倍長い矢(十五束:じゅうごそく)が引けた。十五束は、どれくらいの長さでしょうか?。という発問が入ったところに、ちょうど私が教室に入りました。みんな、?だったので、ついつい 束(たば)を握るジャスチャーをしてしましました。矢などの長さを表す単位で、親指を除いた指4本分が一握りに相当することから、握って、指4本分の長さを1束と呼んだそうですよ。

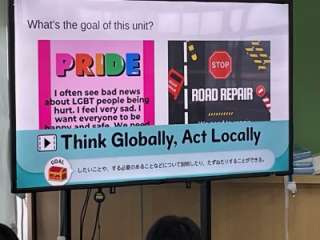

11月15日(水) 学習者用デジタル教科書

1年英語。目標は、「したいことや、する必要のあることなどについて説明したり、たずねたりすることができる」。学習者用デジタル教科書を用いて、各自のペースで音声を聞き取っています。

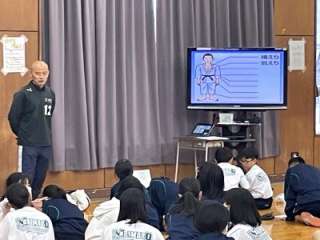

11月15日(水) 柔道着

1年体育。柔道着を横に、横えり、前えり、などの各部の名称の紹介をしています。確か、奥えり固め という技がありましたね。

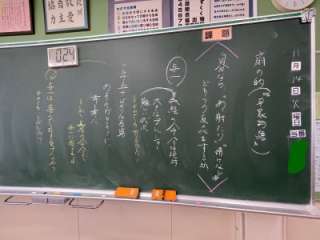

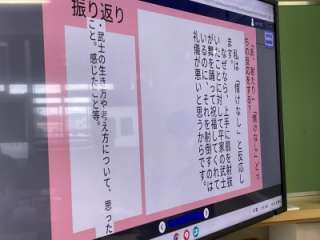

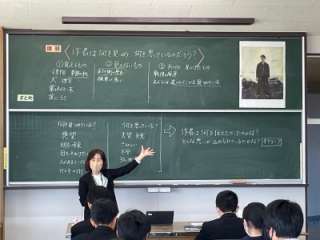

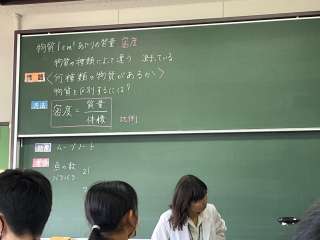

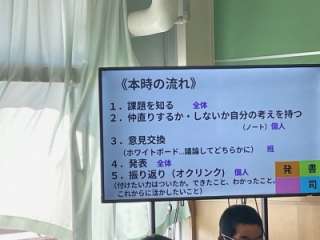

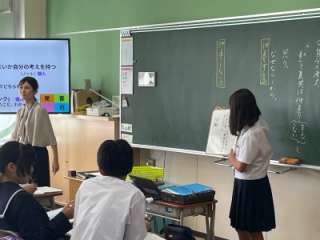

11月14日(火) 自分なら、「あ、射たり」「情けなし」どちらの反応をするか

2年国語。扇の的「平家物語より」。名場面です。自分ならどうするか?。根拠とともにクロームブックに打ち込みます。そして、両派の意見をぶつけます。

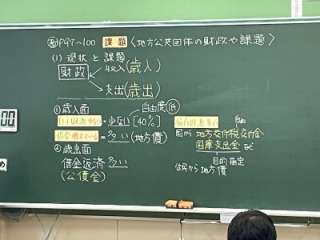

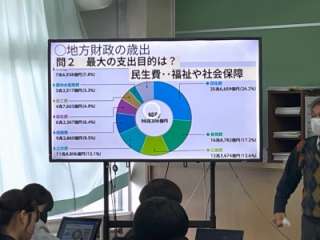

11月15日(水) 地方公共団体の財政や課題

3年社会。地方財政の支出の円グラフに着目。教育費の割合がかなり多いのです。

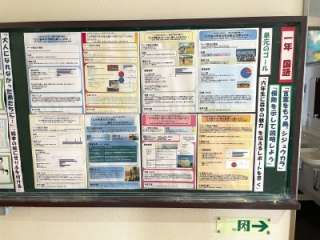

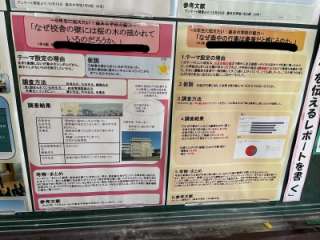

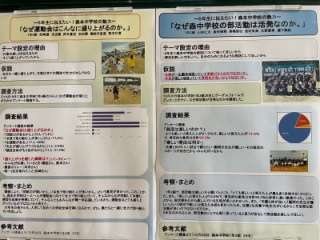

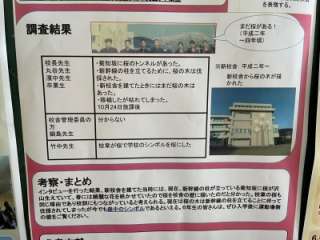

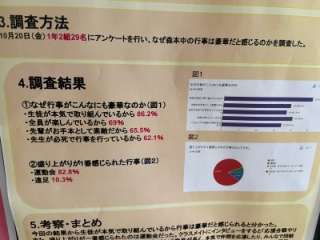

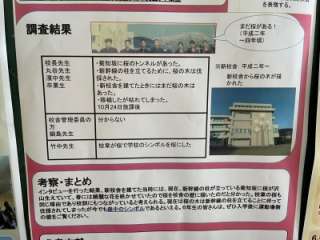

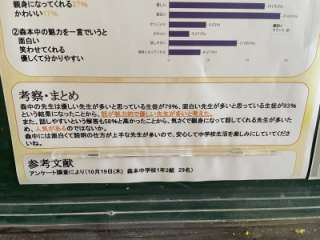

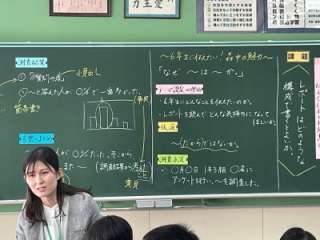

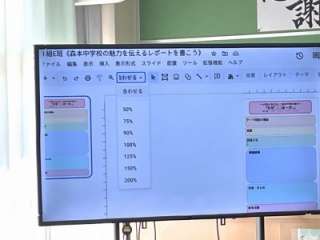

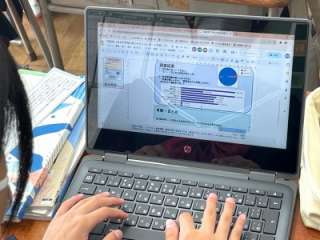

10月30日(月) 六年生に森中の魅力を伝えるレポートを書く

1年国語。取材活動をして、根拠をもとにかくというのが今回の命題です。図やグラフも準備していますね。

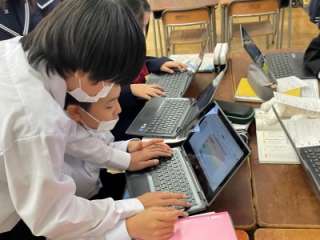

10月26日(木) クロームブックによるレポート作成

1年国語。自分たちでテーマを決めて、取材・調査活動を通して、レポートをクロームブックに打ち込んで、A3一枚物のレポートを作成します。

10月26日(木) NHK for school

2年理科。大気圧が実際に存在するのを証明する実験として、NHK for schoolのアップされている動画を見ます。大きなドラム缶の中に水を入れて、下からガスで加熱します。水が沸騰して、蒸発で水がだんだん無くなっていく。無くなったところで、ドラム缶の蓋をします。火を止めて、ドラム缶に水をかけると、ぼっっこと大きな音がして、ドラム缶がいっきょに凹みます。さて、このドラム缶を押しつぶしたものは何でしょう?。ドラム缶に触れているのは空気だけですから、空気が缶を押しつぶしたのです。これは大気圧が原因です。

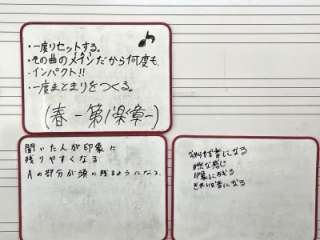

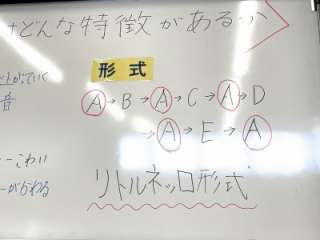

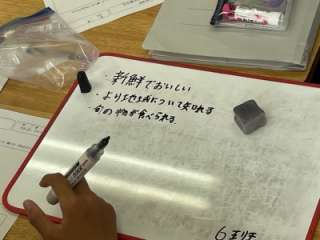

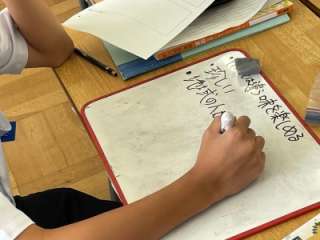

10月26日(木) ビバルティ 春

2年音楽。鑑賞です。各自が気付いたことを班内で出し合い、ホワイトボードに書き込みます。クロームブックよりホワイトボードの方が、議論中にメモ的にも使えるし、まとめ書きもしやすいとの考えです。ボードを貼って、代表者が発表します。前の発表との違いを付け加えながらです。

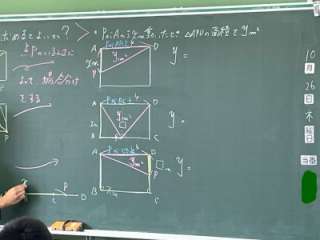

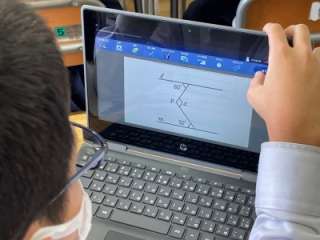

10月26日(木) 同点問題では どのように式、グラフを求めるとよいか?

2年数学。これは四角形の線上を点が動く倍の四角形内にできる三角形の面積を求めます。点Pの位置ごとに、まず作図をしてどのように面積が変化していくかを見取ります。まず、実際に描いてみないとイメージがつかめません。そこでから、面積が点Pの位置でどうなるか、立式していきます。

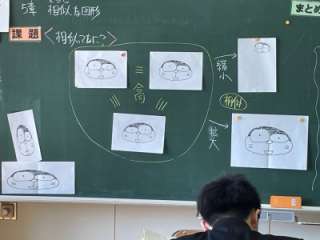

10月26日(木) 黒板の図がおもしろい

3年数学。黒板にはねこのような図が。これが変形するだけど、縦も横も同じ割合で大きくなるのは相似。逆に小さくなる場合も相似。同じ大きさの合同は、相似の一部であることが分かります。

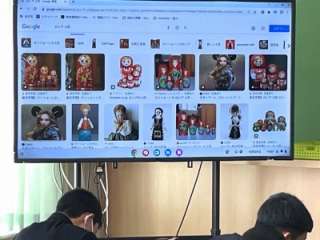

10月26日(木) 画面に映っているのは?

3年数学。相似の学習です。画面はロシアのお土産で有名なマトリョーシカ。同じ形でけど、大きさの違う人形が中に何重にも入っています。形は同じだけど、大きさが異なる。之が相似。

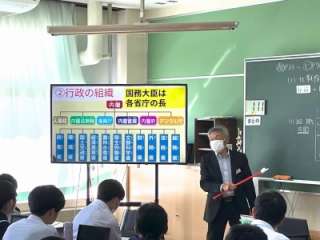

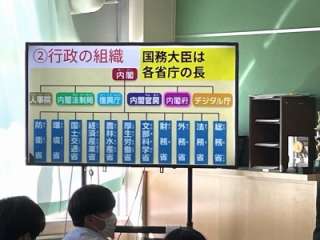

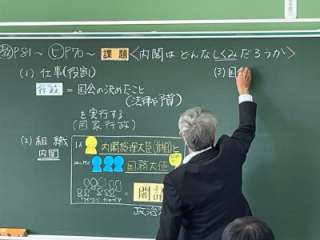

10月26日(木) デジタル庁とのコラボ

3年社会。内閣のしくみで、文部科学省とデジタル庁が出てきました。今、クロームブックをみんな使っているのは、デジタル庁と文部科学省のコラボで、予算付けして進められたものです。

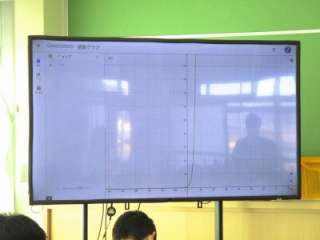

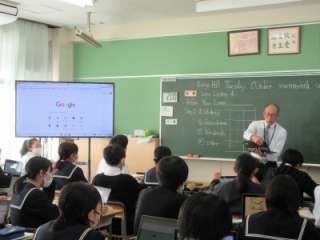

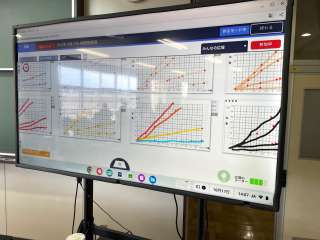

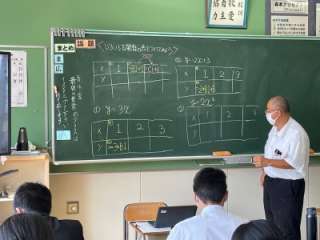

10月17日(火) 公開授業:いろんなグラフができるのはなぜだろう?

1年数学。比例について、表やグラフの特徴について論理的に考察する。アプリケーションソフト(GRAPES-light)を使います。

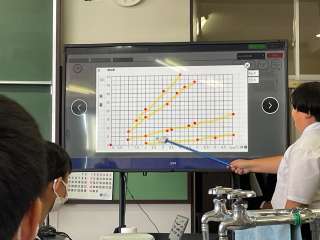

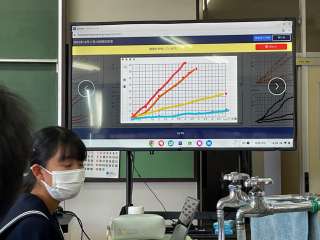

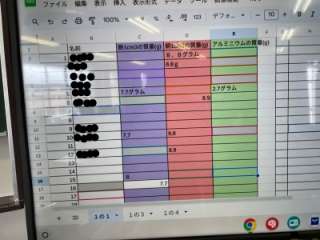

10月17日(火) 公開授業:どうすれば、それぞれの問題数のようすがつかめるか?

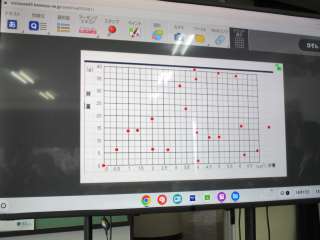

3年数学。新しい関数の様子を探る中で、表やグラフの有用性を考える。スプレッドシートを使って対応表を作成し、点をプロットすることでグラフを作成して関数の様子をつかむ。

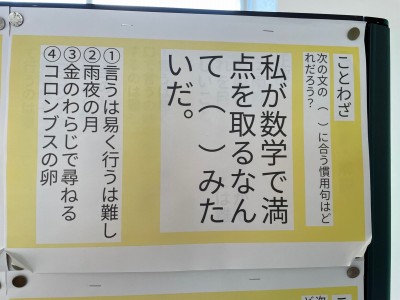

10月17日(火) 公開授業:ことわざを正しく使うにはどんなことに気をつけるとよいのか

国語。送り君区を道居て、視覚的にことわざの意味を捉えます。話や文章の仲で正しく使えるようにします。

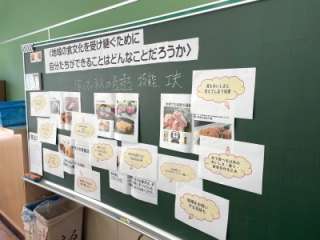

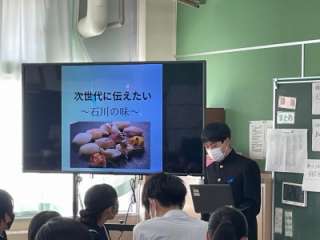

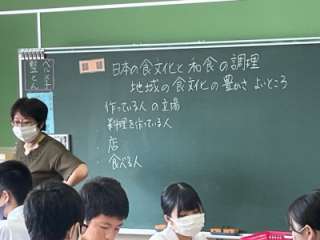

10月17日(火) 公開授業:地域の食文化を受け継いでいくために自分たちができることはどんなことだろうか

2年家庭。Jambordを活用して、個人の嗜好が視覚化されることにより、互いの考えを深めます。また、フリーソフト Canva を使ってポスターを作成します。

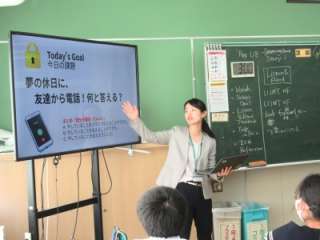

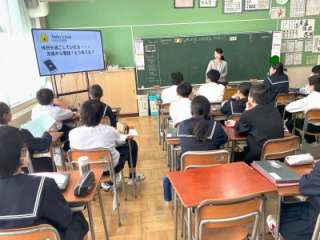

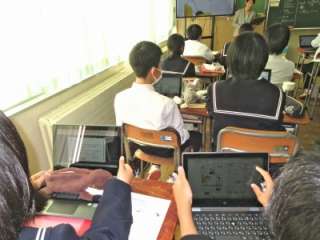

10月17日(火) 公開授業:Are you busy now? 友だちからの電話に何と答える?

1年英語。文法事項の詳細な説明はないけど、言語活動を通じて組み立てにきづいたようです。まとめを動画で提出します。

10月17日(火) 公開授業:箱のグリップの数を知るためにはどのような方法がよいか

数学。箱にイオお会いクリップが入っています。このクリップは全部で何個はいっているのか?。1個1個数える以外に、手っ取り早い方法はないを考えます。

10月17日い(火) 公開授業:期待A・Bは酸素と二酸化炭素のどちらか?

導入で、ビニール袋に入れた謎の気体がどうなるかを見ます。この方法で空気より軽いか重いかを調べることができることを知ります。同じ方法で、予備実験として気体A・Bの重さを調べて、両方とも空気より重いことを確かめます。これ以外の方法で区別する実験を行い、言葉で実験結果を表現します。

10月17日(火) 効果井授業:森本中学校をよくするために どのようなことをしたらよいか?

3年英語。自分たちの学校をよりよくするための公約を考え、グループ毎に考えを発表して相互評価を行ったり、感想を書いたりする。Jambodoを利用することで、他者の意見を共有しながら自分の意見を明確にしていく。また、自分が必要とする情報やかんれする表現を引用しながら、自分の意見を深め伝える。

10月17日(火) 公開授業:星形五角形の角の和が180°になることは、どのように説明できるのか

2年数学。困苦よとなる図形の性質を端末に記入し、他者と考えを交流するためにICTを活用する。各自の習熟度に応じて、段階別のヒントを提示するためにICTを活用する。

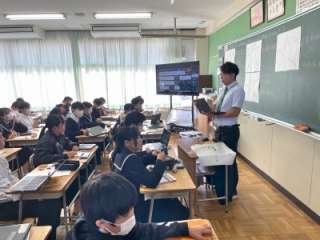

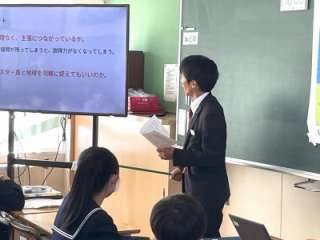

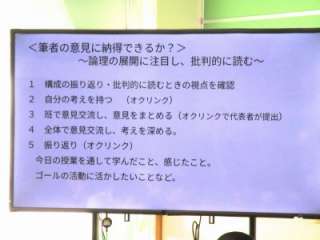

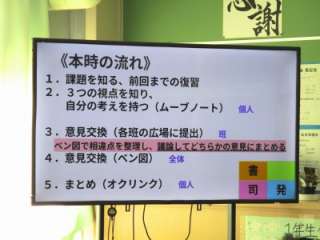

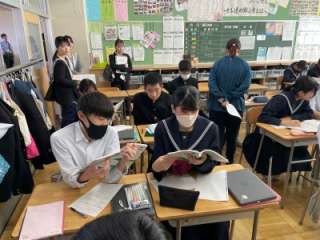

10月17日(火) 公開授業:筆者の意見に納得できるか?

2年国語。ムーブノートによって対立意見を視覚化しながら議論を行うことで、筆者の論理の添加について考えを深める。

10月17日(火) 公開授業:がんを予防するにはどうすればよいか

2年保健。自分だけでは調べきれない範囲をインターネットで調べたり、Jamborfの付箋を活用したりすることで、たくさんの情報に触れ、交流する。

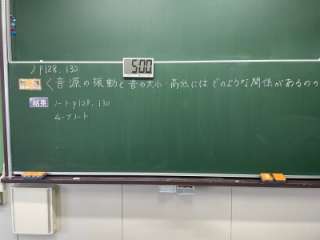

10月17日(火) 公開授業:仮説は証明されたといえるのか

1年国語。「「言葉」をもつ鳥、シジュウカラ」を読み、文章の構成や展開について、根拠を明確にして考える。個人で思考した後に、班活動で「ムーブノート」を利用して思考を視覚化しながら議論を行う。文章の構成に着目し、内容を捉える。

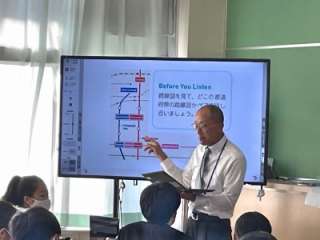

10月17日(火) 公開授業:地下鉄の運行状況を聴き、目的地に到着するための表現を身につけよう

2年英語。kロムブックの路線図や路線案内機能を用いて、より確実でわかりやすい√を考える。その√が相手に伝わるように英文を考え、その表現と音声で記録して発表する。

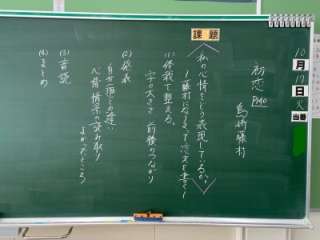

10月17日(火) 公開授業:「われ」の心情をどう表現しているか

3年国語。各蓮に表現された「われ」の心情を想像しながらスライドで校文を創作し、全体で内容を交流する。心情を表現させる力をつける。3年生ならではの教材ですね。

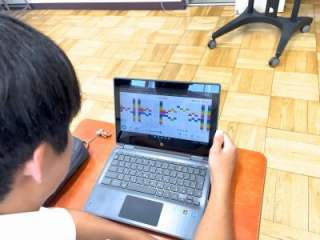

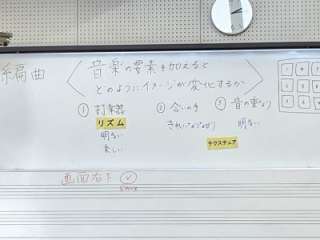

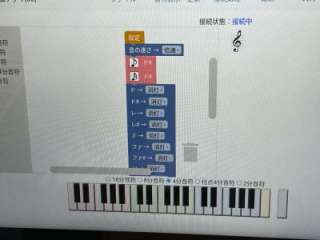

10月17日(火) 公開授業:どのように音を重ねたらイメージに合う曲になるか

2年音楽。フリーソフトsong makerにより作曲活動。音を重ねて、和音をつくることも可能。これは、工夫のしようがあります。

10月17日(火) 公開授業:たばこに含まれる有害物質は健康にどのような害を及ぼすのか?

2年保健。ニコチン、タール、一酸化炭素の具体的な毒性をネット検索して、まとめあげる。

10月17日(火) 公開授業:作者は何を見つめ、何を思っているのでろう?

3年美術。「立てる像」の鑑賞を通じて、自分なりに味方や感じ方を深めていきます。

10月17日(火) 公開授業:ハンマーでくいを打つとき、どのようにすれば深く食いこませることができるか?

3年理科。位置根ネルギー(力学的エネルギー)と仕事の量の関係を実験で求めます。これをグラフ処理することで、質量が大きいほど、高さが高いほど、物体がもつ位置エネルギーが比例関係で大きくなることが分かります。

10月17日(火) 公開授業:この中に何種類の物質があるだろう?

1年理科。1人1個の物体の密度を何とかして計測する。クラス全体の計測結果(質量と体積)をグラフ上にプロットして、このグラフを分析して、4つの物質からできていることを推定する。問題は、プロットしたところから、どんなグラフを引くか。

10月17日(火) 公開授業:元寇以降、鎌倉幕府の力はどうなったのか?

1年社会。2回の元寇を鎌倉武士は打ち払った。しかし、そのことに対する報償は?、どうなったのか?。徳政令が与えた影響は?。

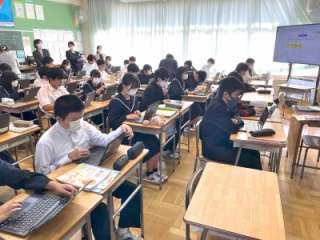

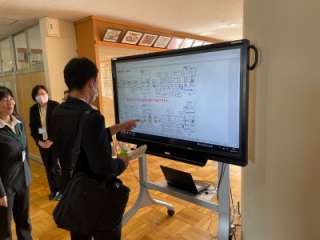

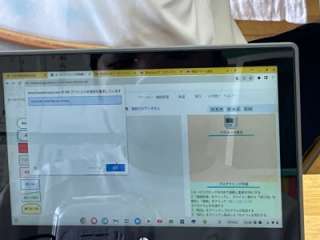

10月17日(火) 金沢市指定 公開研究会(ICTの活用)いよいよ開場

100名の参加のため、駐車場や受付の一時的な混雑が予想されます。そのため、受付を地区ごとに分けました。受付コーナで好評だった?のは、大型電子黒板に映した開場図。教室をクリックすると、授業者の本時のねらいが表示されます。

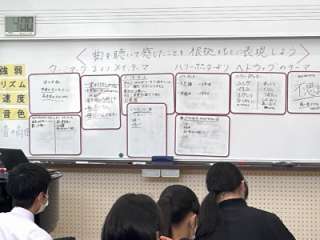

10月16日(月) ダダン ダン ダ ダン ダダン ダン ダ ダン

1年音楽。みんなが知っている映画曲を例に、曲を聴いて感じたことを根拠をもとに表現します。アーノルド・シュワルツネッガー主演のターミネーター。(シュワちゃんはドイツ語読みです。)ダダン ダン ダ ダン と表現しましたが、分かりますね。有名な出だしです。ハリーポッターの曲も有名です。不思議で不気味な感じがしますね。それがどんな楽器で演奏されたのか、写真に出ています。ピアノのようでピアノでない。鉄琴みたいなものを弾く感じです。

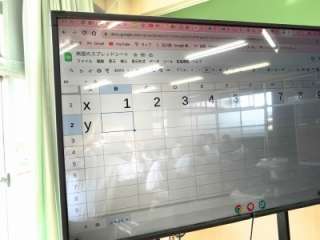

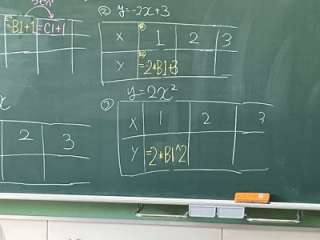

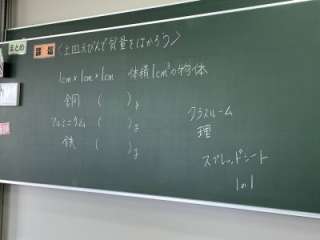

10月16日(月) スプレッドシートの関数を埋め込んで、表を完成させる

3年数学。スプレッドシートですが、一般にはエクセルといった方がわかりやすいかもしれません。関数を埋め込んで表示させます。y=2X2(2乗)だと、=2*B1`2 となります。(HPは文字が正確に表記できないので、黒板をよく見てください。)エクセル関数は、就職しても使うと思います。今の私がそうですから。

10月13日(金) 人体の模型に触れて ご満悦

1年理科。耳、目、心臓の模型を分解してみます。1つずつしかないので、班を回っている間に、テストプリント。そして、感覚器官の要点をスライドでまとめて、発表です。

10月13日(金) コルクの密度は?

1年理科。形の決まっていない物体の体積を求めるには、水に沈めて増えた体積を計ればいい。しかし、水に浮いてしまうコルクの場合はどうするか?。とっておきの道具を出します。針金!。これで沈めれば大成功。0.35g/cm3の値が計算されました。水の密度は1/cm3ですから、コルクの密度は水より小さい。だから、水に浮くんですね。

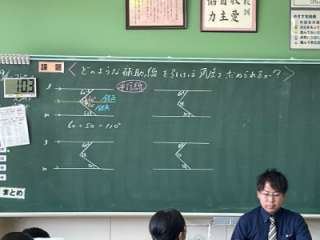

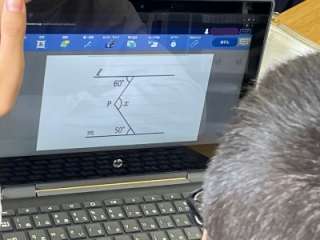

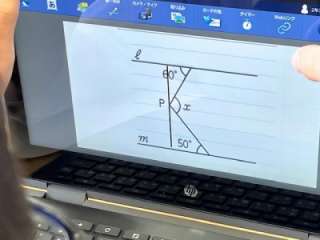

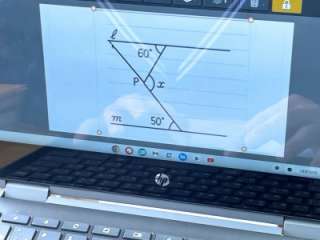

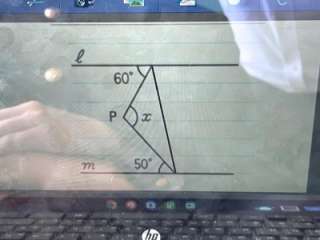

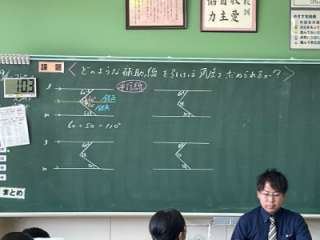

10月13日(金) どのような補助線を引けば、角度を求められるか?

2年数学。平行線の間に設定されたX度を求めます。補助線1本の弾き方、考え方がいろいろありようです。それぞれの考えをオクリンクで集めます。

10月12日(木) コンピュータを使った創作

1年音楽。sound makerを使った創作活動の1時間目。まずは、クラスルームに入れた見本のファイルを各自取り入れて、操作法を習得します。視覚的なので、簡単、簡単。

10月12日(木) 地域の食文化を受け継ぐには

1年家庭。金沢の食文化を調べています。発表画面は、寿司。なんと、おいしそうな。

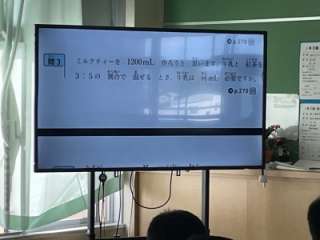

10月12日(木) ミルクティーを1200mL 作ろうと思います。牛乳と紅茶を 3:5 の割合で混ぜるとき、牛乳は何mL必要ですか?

1年数学。割合の問題ですが、未知数をXとして、方程式を解くことになりそうです。吸入と紅茶を混ぜると、ミルクティーができることのイメージが分からないという生徒がいたので、少し考えていました。私は後で見ながら、ミルクティーを飲む人は少ないからかなと思い、つい、口出しをしてしまいました。「コーヒー牛乳=牛乳+コーヒー」 どうだと思ったのですが、コーヒー牛乳を飲んだ経験がある生徒とミルクティーを飲んだことがある生徒は同数でした。最近は、缶飲料がたくさんあって、”午後のミルクティー”という商品があって、みんな飲んでるんですって。世代のギャップを感じます。理科の水溶液でもそうですが、溶けているとか混ざっているという場合の量感というのは、とらえにくいものなのですね。

10月2日(月)物語はどのように続くだろうか

1年国語。私と夏実は仲直りするでしょうか。仲直り派と仲直りしない派、それぞれの立場から、その根拠を述べましょう。まず、自分の考えは端末に。それを班でぶつけ合い、ホワイトボートに書きます。その様子を発表します。ここは、あえて、ホワイトボードを使っています。

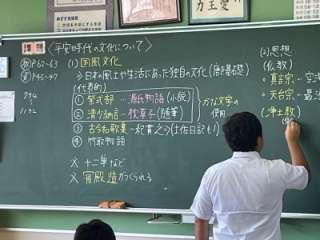

9月29日(金) 平等院鳳凰堂

1年社会。平安時代の国風文化。この例として、モニターに宇治の平等院鳳凰堂が映し出されます。10円玉にも描かれていますね。宇治ですから、京都駅の南方にあるので、修学旅行のコースにはなかなか入りませんね。私は二度行ったことがありますが、水面に浮かぶような、それはそれはきれいな建物です。極楽浄土を模したものだそうです。

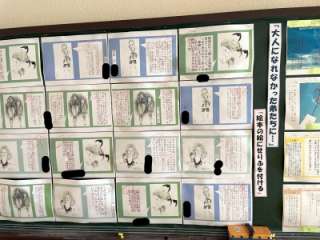

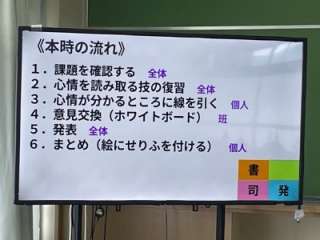

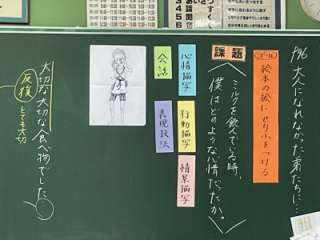

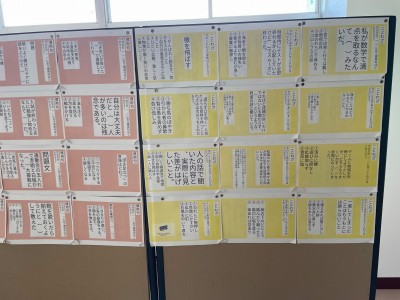

9月29日(金) 絵本の絵にせりふを付ける

1年国語。「大人になれなかった弟たちに・・・・」。戦争を題材にした悲しい作品です。挿絵にせいふを付けます。2名の場合はそれぞれに。心情を思い図り、自分の言葉で表現します。

9月29日(金) 地域の食文化の豊かさ・よいところ

2年家庭。旬で新鮮なものが食べられる。私も賛成です。例えば、金沢の回転寿司のレベルの高さは全国有数と言われています。

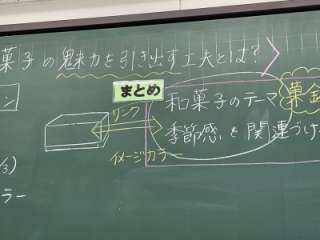

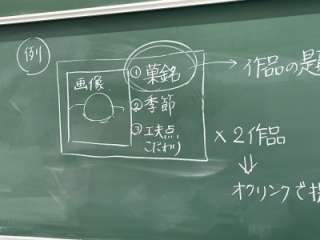

9月19日(火) 魅力的なパッケージ

2年美術。粘土で和菓子を作成しました。今度は、そのパッケージを作成します。和菓子の作品については、作成レポイートが完成しています。

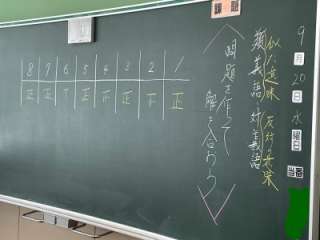

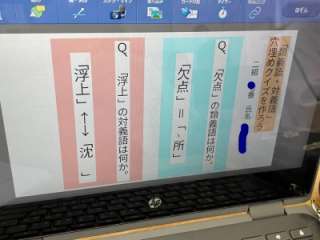

9月19日(火)「無視」の対義語は何?

2年国語。類義語・対義語でクイズを作成します。一人一人端末で作成し、提出です。無視の対義語は、知らなかったな。

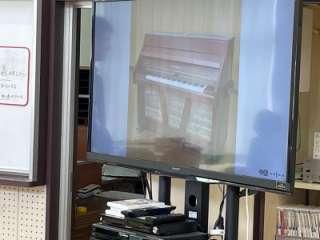

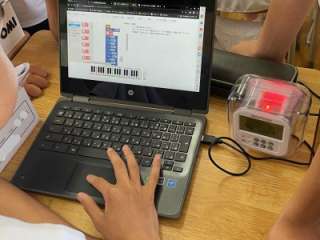

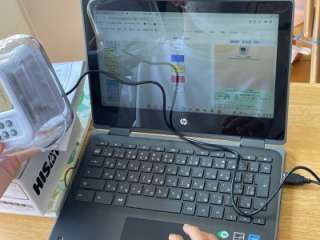

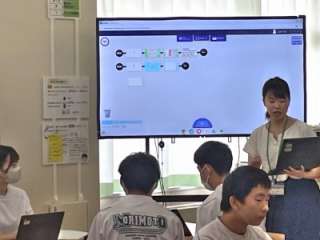

9月19日(火) プログラム学習

3年技術。音声付き時計ロボットと端末をつないで、プログラムをインストールします。ピアノ画面で音もインストールできます。

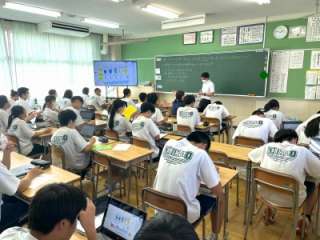

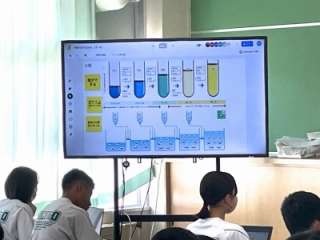

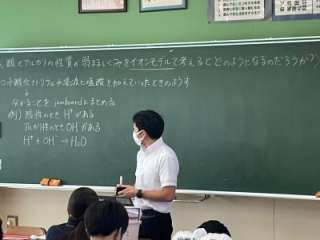

9月19日(火) 中和

3年理科。中和をモデルで考えます。水酸化物イオンと水素イオンが結びついて水ができる。両者の配分が等しい和になるときのみ中和することを、順を追って考察します。

令和5年度2学期

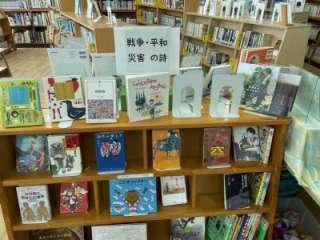

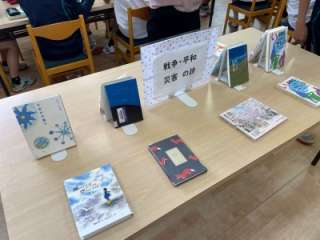

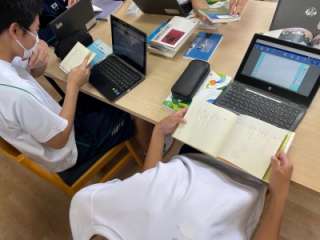

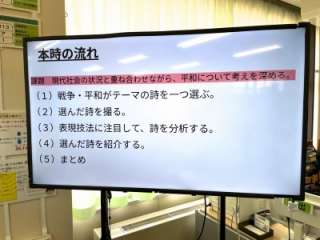

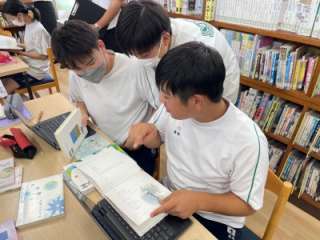

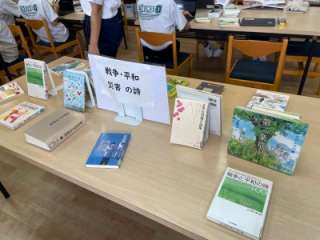

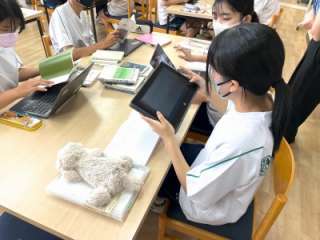

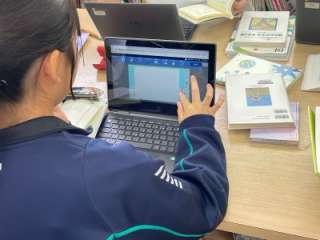

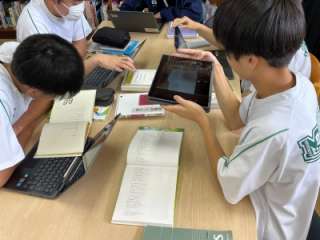

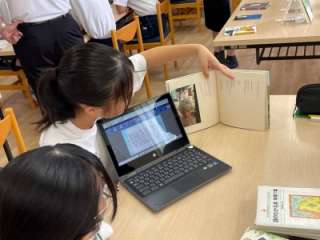

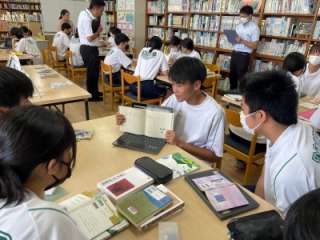

9月11日(月) 図書館を用いた授業

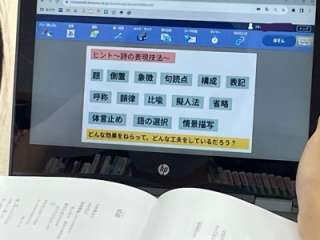

3年国語。図書館の本から、自分の好きな詩を選ぶ。表現気泡に注目して、詩を分析する。それをスライドにまとめて、自分が選んだ詩を紹介する。

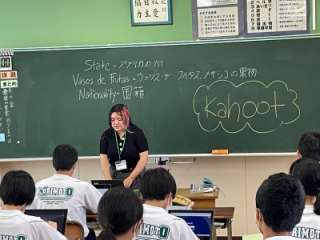

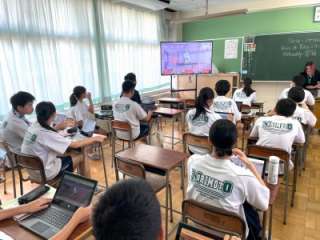

9月11日(月) 早押しクイズ

3年英語。新しいALTの自己紹介の後、これに関わる早押しクイズ。Kafootのサイトにいって、問題番号を打ち込めば、クイズに参加できます。その際、アバターとして、名前と姿を自由に設定できます。早押しクイズで、得点が衝いていきます。白熱しています。

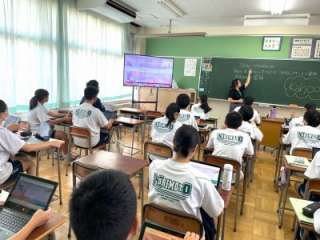

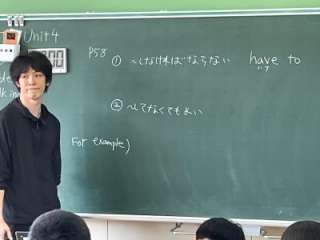

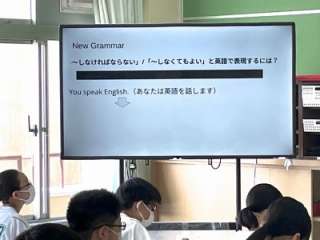

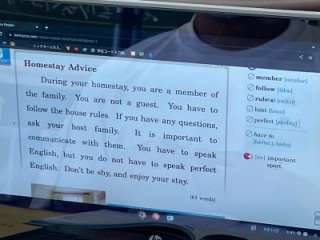

9月11日(月) 〇〇しなければいけない have to

2年英語。have to と書いて、ハフトゥ と読む。

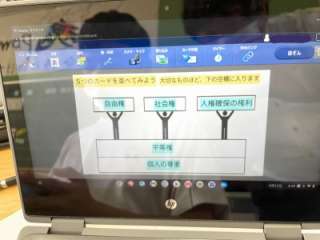

9月11日(月) 基本的人権と聞いて、どんな権利だと思いますか?

3年社会。各自の端末に送った権利の図を見ながら、大切なものほど土台部分に置きます。こうなりました、

9月7日(木) 大人になれなかった弟たちに

1年国語。絵本のエにせりふをつける。ミルクを飲んでいる時、僕はどのような心情だったか。いろいろな意見が発表されました。文章末の「・・・」の点3つに何がこめられているのか?とか、高度な疑問です。

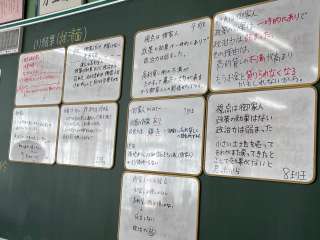

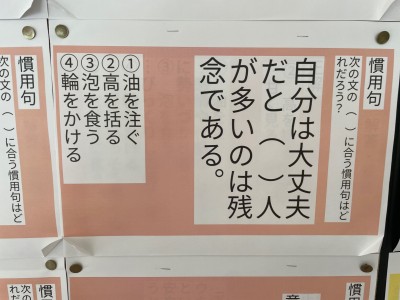

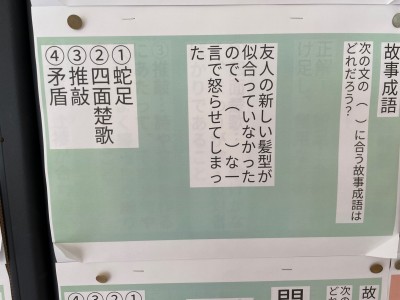

9月7日(木) ことわざ・慣用句で問題作成

3年ホールの掲示板。3年国語で各自作成した問題が貼り出されています。4択です。それらしい間違い例を考えるのが結構大変。

9月7日(木) Canva を使って

1年家庭科。夏休み中の作成した、手書きの「地域の食生活レポート」を、Canvaというソフトを使って、デジタルレポート化します。このソフトを使うのは初体験ですが、フリー画像も多く、調子よく作成が続いています。時々、操作法の緊急会議のようなものもありますが・・・・。

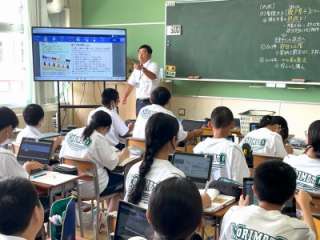

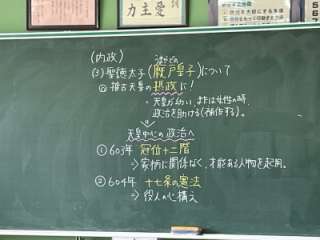

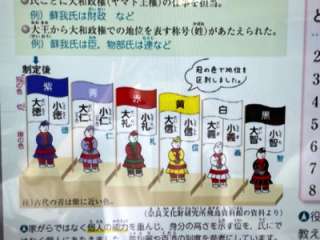

9月5日(火) 冠位十二階

1年社会。私の時代は、聖徳太子と習いましたが、最近は、厩戸皇子(うまやどのおうじ)という名前に傾いているそうですね。大和朝廷が日本をまとめていく過程。日本という国ができていく初期段階です。大型モニター写っている「冠位十二階」の詳細を見入ってしまいました。紫が一倍高い身分なのは知っていましたが、下から黒色⇔白色。このあたりは知りませんでした。歴史って面白い。(この図は、全員のクロームブックに配信されています)

9月5日(火) 疑問文

1年英語。疑問文をつくるとき、どうするか。be動詞の場合と、一般動詞の場合がありますね。大型モニターにも書き込みができるのですね。

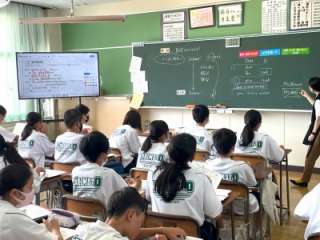

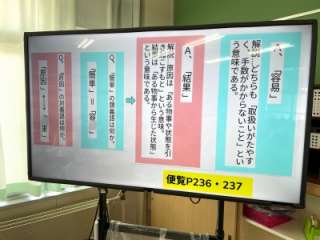

9月5日(火)穴埋めクイズをつくる

2年国語。学習した類義語・対義語を使って、穴埋めクイズをスライドで作成します。間違えそうなのはどれかな?と、一人一人、考えて作ります。

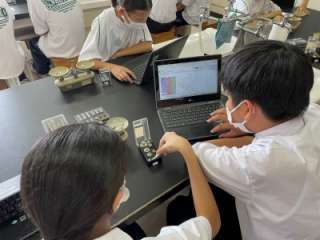

9月4日(月) 物質の密度を測る

1年理科。密度は物質によって異なることを、実験を通して理解します。多様な形をした物体の質量と体積を一人一人計測していきます。クロームブックで、各自のデータを共有します。

9月4日(月) いよいよ プログラミング

3年技術。クロームブックでプログラミングをして、機械を制御する。本日から始まりました。

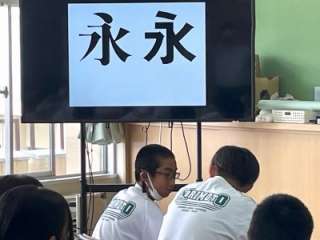

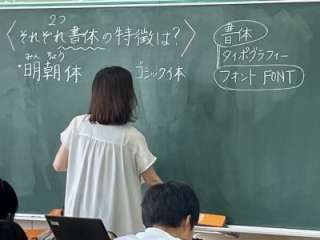

9月1日(金) 明朝体・ゴシック体

1年美術。今日は暑いので教室で。大型モニターに2つの文字。フォントが違います。今日からしばらくは、文字のデザインを行っていきます。